江抗精神照后人

□ 大志

“吃菜要吃白菜心,当兵要当江抗军,打仗总是打胜仗,从不欺负老百姓,个个爱护江抗军……”这是80多年前在江南大地广为流传的一首歌曲。歌中所称颂的“江抗军”,就是当时活跃在苏南地区的江南抗日义勇军。

1939年,“江抗军”三路纵队通讯员、洛阳岑村人许特立匆匆赶到武进县圻林乡瞿家巷高家村(今武进区洛阳镇瞿家村委高家村民小组),秘密联系到当地有名的中医钱近贤、教师钱象贤兄弟,希望他们能腾出一些房屋给部队使用。钱近贤兄弟俩一直支持革命,得知是茅山来的新四军,便爽快地答应下来。随后,他们带领家人清扫房屋,迎接抗日将士。附近群众也热情高涨,烧水、做饭、喂马、放哨。“江抗军”战士严守纪律,不拿群众一针一线,还经常帮忙干农活,小小的高家村处处洋溢着军民鱼水深情。正是在这里,“江抗”总指挥部成立了。1939年5月5日,“江抗”总指挥部率“江抗”二路、三路纵队千余人,从戴溪、洛阳一带出发,拉开了东进的序曲。

时光交替,岁月轮回,如今,“江抗”总指挥部旧址焕发出新的生机。“我们家与‘江抗’结缘,能看到旧址修葺一新,真的特别激动。”钱近贤的孙子钱正伟感叹道,虽然85年过去 了,但在钱家,爱国爱民的故事延续了一代又一代。

仁心仁术 书写医者大爱无疆

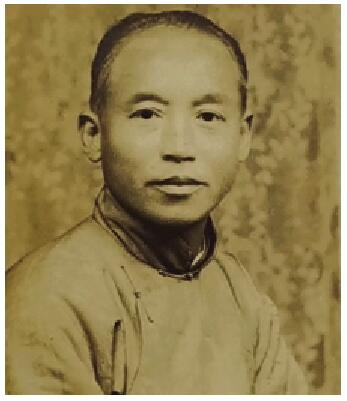

钱近贤

钱近贤,1979年入选江苏省首批名老中医,擅中医内科、妇科,尤其对妇科疑难杂症及男女不孕不育有独到见解,解放后在戴溪医院工作至九十高龄。钱近贤的儿子钱志和也是当地有名的中医全科医生,耳濡目染之下,钱近贤的孙子钱正伟也对中医产生了浓厚的兴趣,走上了杏林之路。

在认真研习《伤寒论》《孟河四家医集》等中医书籍后,1979年,钱正伟被推荐在孟河医派巢渭芳之弟子、江苏省首批名老中医朱彦彬门下学习,同年参加武进县卫生局组织的中医提高班,为临床诊疗打下了扎实的中医学理论基础。学成后的钱正伟扎根基层,先后在戴溪卫生院、洛阳镇卫生院开堂坐诊。他坚持每个患者问诊10分钟以上,每一剂药方都精确用量,做良心人,行良心医。

诊治过程中,钱正伟善用中医“整体观念”和“辨证论治”诊治病人,对治疗附件囊肿、不孕不育等妇科疾病形成了一套独特的中医诊疗体系,被评为“常州市乡村优秀中医”,经常有江浙沪甚至北京的患者慕名赶来治疗。

退休后的钱正伟选择继续发挥余热,返聘重回岗位,在武进第六人民医院中医特色专科门诊坐诊。如今,他的女儿女婿也接过“接力棒”,继续传承和发扬中医事业。

无独有偶,爱国教师钱象贤的孙子钱惠康也痴迷医学。钱惠康1946年出生,18岁时考入中国人民解放军第七军医大学(现为中国人民解放军陆军军医大学)医疗系,迈入了神圣的医学殿堂。也正是在这一年,钱惠康结识了陪伴他一生的重庆姑娘肖志烈。毕业后,钱惠康服从分配驻守南海前哨,在31军93师278团接受工农兵再教育,任团卫生队医助。

随着专业知识和医学实践的积累,钱惠康先后任军医、后勤部卫生处助理员等职,他在心血管疾病诊疗方面也逐步成长为行家里手。1986年10月,钱惠康任原解放军第一七四医院副院长,1991年任原中国人民解放军第一七五医院院长,先后担任中华医学会会员,福建省医学会理事,漳州市医学会副会长,江西医学院、赣南医学院兼职教授等职。

退休后,钱惠康夫妻俩仍热心社会公益。钱惠康投身关工委事业,关心关爱困境儿童,肖志烈则担任厦门市老年大学艺术团团长兼艺术系主任。夫妻二人还一同参加厦门市医患纠纷调解委员会工作,不断弘扬正能量。

钱惠康、肖志烈夫妇在工作

1981年钱志豪回乡时与家人合影(前排左二为钱近贤,左三为钱志豪)

以法之名 打开中外交流之窗

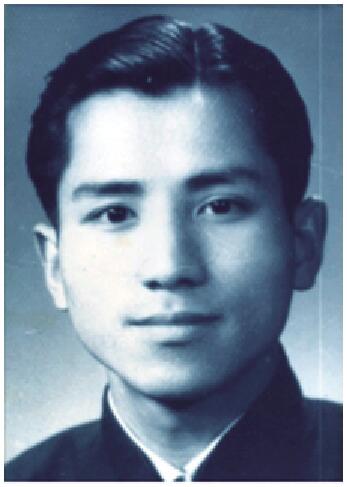

钱志豪

1980年,邓颖超率中国代表团访问法国时,专门会见了武进籍旅法华人钱志豪。上海震旦大学法学学士、巴黎大学法学博士、法国国家科学院比较法学研究生导师、巴黎第八大学政治经济学系博导……作为华人学者,钱志豪在法国人文科学界享有极高的学术地位。

钱志豪是钱近贤的长子,凭着对法律研究的浓厚兴趣,考入上海震旦大学法律系,取得了法学学士学位。钱志豪毕业时正值社会动荡时期,1943年至1947年,他先后在宜兴酉生中学、南京乐群中学任教。教学之余,他仍孜孜不倦复习大学里的法学教材,从中发现新的知识,并购买一些有关法律与政治方面的书籍加以研读。

1948年,钱志豪下定决心到国外深造。凭着扎实的法学功底,他考入巴黎大学,仅3年时间就获得了法学博士学位。1952年,他因成绩优异被选入法国国家科学研究中心,任见习研究员。可因为是中国人,钱志豪遭到了不少人的嫉妒和排挤。第二年,他只能到马达加斯加创办中法侨校,并担任校长。

“国外不是天堂,而是奋斗的战场。”钱志豪用这样一句话概括自己在国外的艰辛历程。他对《文汇报》驻巴黎记者说,海外华人的地位和中国的声望密切相关。1958年,如旭日东升般的新中国引起了国际学坛的研究兴趣。钱志豪凭借这股东风回到巴黎大学,和一些关心新中国的法国学者一起筹建当代中国研究和资料中心。1964年,钱志豪重新回到法国国家科学研究中心,担任法学初级研究员。

随着中国国际地位不断提高,海外华人也终于扬眉吐气。1974年,钱志豪晋升为终身高级研究员。他撰写了10多部专著和100多篇论文。其中,《中国社会结构及1978年宪法》《重现的中央帝国,中华人民共和国30年》成为当时欧洲研究中国法律的必读材料。

1981年,钱志豪作为中法交流的使者回到中国,与中国法学专家开展了为期一个月的中法法学交流研究工作,对祖国法学研究进展的速度与深度深感欣慰。当钱志豪带着妻子回到阔别33年的故乡时,受到当地干部群众的热情欢迎,令他终生难忘。

1984年4月17日,钱志豪在法国巴黎去世。临终前,他再三嘱咐妻子:“一定要把我的骨灰运回祖国!”遵照其遗嘱,妻子将他的骨灰护送回国,安放在苏州花墩公墓。

抗战年代,高家村成为了“江抗军”的临时根据地,“江抗”精神也在钱家人心中深深地扎下了根,他们或医者仁心悬壶济世,或学术立命报国无悔,或情注故土守候宁静,战火年代播种下的红色精神,始终指引着他们生生不息,奋勇前行。

邓颖超(左八)率团访问法国时与钱志豪(右八)会面合影

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体