名为白云山的“教科书”

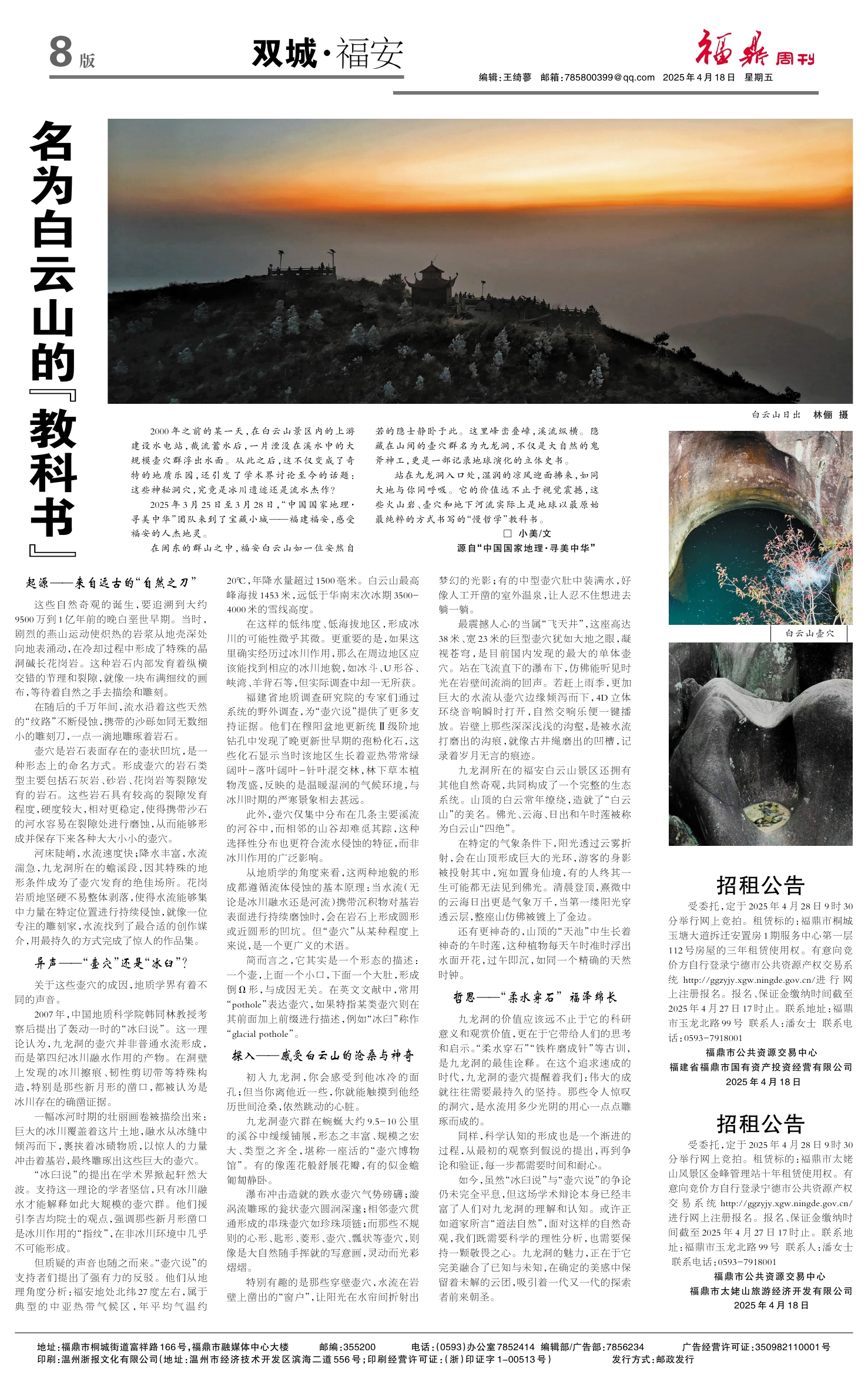

白云山日出 林俪 摄

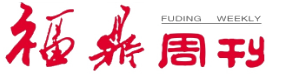

白云山壶穴

2000年之前的某一天,在白云山景区内的上游建设水电站,截流蓄水后,一片湮没在溪水中的大规模壶穴群浮出水面。从此之后,这不仅变成了奇特的地质乐园,还引发了学术界讨论至今的话题:这些神秘洞穴,究竟是冰川遗迹还是流水杰作?

2025年3月25日至3月28日,“中国国家地理·寻美中华”团队来到了宝藏小城——福建福安,感受福安的人杰地灵。

在闽东的群山之中,福安白云山如一位安然自若的隐士静卧于此。这里峰峦叠嶂,溪流纵横。隐藏在山间的壶穴群名为九龙洞,不仅是大自然的鬼斧神工,更是一部记录地球演化的立体史书。

站在九龙洞入口处,湿润的凉风迎面拂来,如同大地与你同呼吸。它的价值远不止于视觉震撼,这些火山岩、壶穴和地下河流实际上是地球以最原始最纯粹的方式书写的“慢哲学”教科书。

□ 小美/文

源自“中国国家地理·寻美中华”

起源——来自远古的“自然之刀”

这些自然奇观的诞生,要追溯到大约9500万到1亿年前的晚白垩世早期。当时,剧烈的燕山运动使炽热的岩浆从地壳深处向地表涌动,在冷却过程中形成了特殊的晶洞碱长花岗岩。这种岩石内部发育着纵横交错的节理和裂隙,就像一块布满细纹的画布,等待着自然之手去描绘和雕刻。

在随后的千万年间,流水沿着这些天然的“纹路”不断侵蚀,携带的沙砾如同无数细小的雕刻刀,一点一滴地雕琢着岩石。

壶穴是岩石表面存在的壶状凹坑,是一种形态上的命名方式。形成壶穴的岩石类型主要包括石灰岩、砂岩、花岗岩等裂隙发育的岩石。这些岩石具有较高的裂隙发育程度,硬度较大,相对更稳定,使得携带沙石的河水容易在裂隙处进行磨蚀,从而能够形成并保存下来各种大大小小的壶穴。

河床陡峭,水流速度快;降水丰富,水流湍急,九龙洞所在的蟾溪段,因其特殊的地形条件成为了壶穴发育的绝佳场所。花岗岩质地坚硬不易整体剥落,使得水流能够集中力量在特定位置进行持续侵蚀,就像一位专注的雕刻家,水流找到了最合适的创作媒介,用最持久的方式完成了惊人的作品集。

异声——“壶穴”还是“冰臼”?

关于这些壶穴的成因,地质学界有着不同的声音。

2007年,中国地质科学院韩同林教授考察后提出了轰动一时的“冰臼说”。这一理论认为,九龙洞的壶穴并非普通水流形成,而是第四纪冰川融水作用的产物。在洞壁上发现的冰川擦痕、韧性剪切带等特殊构造,特别是那些新月形的凿口,都被认为是冰川存在的确凿证据。

一幅冰河时期的壮丽画卷被描绘出来:巨大的冰川覆盖着这片土地,融水从冰缝中倾泻而下,裹挟着冰碛物质,以惊人的力量冲击着基岩,最终雕琢出这些巨大的壶穴。

“冰臼说”的提出在学术界掀起轩然大波。支持这一理论的学者坚信,只有冰川融水才能解释如此大规模的壶穴群。他们援引李吉均院士的观点,强调那些新月形凿口是冰川作用的“指纹”,在非冰川环境中几乎不可能形成。

但质疑的声音也随之而来。“壶穴说”的支持者们提出了强有力的反驳。他们从地理角度分析:福安地处北纬27度左右,属于典型的中亚热带气候区,年平均气温约20℃,年降水量超过1500毫米。白云山最高峰海拔1453米,远低于华南末次冰期3500-4000米的雪线高度。

在这样的低纬度、低海拔地区,形成冰川的可能性微乎其微。更重要的是,如果这里确实经历过冰川作用,那么在周边地区应该能找到相应的冰川地貌,如冰斗、U形谷、峡湾、羊背石等,但实际调查中却一无所获。

福建省地质调查研究院的专家们通过系统的野外调查,为“壶穴说”提供了更多支持证据。他们在穆阳盆地更新统Ⅱ级阶地钻孔中发现了晚更新世早期的孢粉化石,这些化石显示当时该地区生长着亚热带常绿阔叶-落叶阔叶-针叶混交林,林下草本植物茂盛,反映的是温暖湿润的气候环境,与冰川时期的严寒景象相去甚远。

此外,壶穴仅集中分布在几条主要溪流的河谷中,而相邻的山谷却难觅其踪,这种选择性分布也更符合流水侵蚀的特征,而非冰川作用的广泛影响。

从地质学的角度来看,这两种地貌的形成都遵循流体侵蚀的基本原理:当水流(无论是冰川融水还是河流)携带沉积物对基岩表面进行持续磨蚀时,会在岩石上形成圆形或近圆形的凹坑。但“壶穴”从某种程度上来说,是一个更广义的术语。

简而言之,它其实是一个形态的描述:一个壶,上面一个小口,下面一个大肚,形成倒Ω形,与成因无关。在英文文献中,常用“pothole”表达壶穴,如果特指某类壶穴则在其前面加上前缀进行描述,例如“冰臼”称作“glacial pothole”。

探入——感受白云山的沧桑与神奇

初入九龙洞,你会感受到他冰冷的面孔;但当你离他近一些,你就能触摸到他经历世间沧桑,依然跳动的心脏。

九龙洞壶穴群在蜿蜒大约9.5-10公里的溪谷中缓缓铺展,形态之丰富、规模之宏大、类型之齐全,堪称一座活的“壶穴博物馆”。有的像莲花般舒展花瓣,有的似金蟾匍匐静卧。

瀑布冲击造就的跌水壶穴气势磅礴;漩涡流雕琢的瓮状壶穴圆润深邃;相邻壶穴贯通形成的串珠壶穴如珍珠项链;而那些不规则的心形、匙形、菱形、壶穴、瓢状等壶穴,则像是大自然随手挥就的写意画,灵动而光彩熠熠。

特别有趣的是那些穿壁壶穴,水流在岩壁上凿出的“窗户”,让阳光在水帘间折射出梦幻的光影;有的中型壶穴肚中装满水,好像人工开凿的室外温泉,让人忍不住想进去躺一躺。

最震撼人心的当属“飞天井”,这座高达38米、宽23米的巨型壶穴犹如大地之眼,凝视苍穹,是目前国内发现的最大的单体壶穴。站在飞流直下的瀑布下,仿佛能听见时光在岩壁间流淌的回声。若赶上雨季,更加巨大的水流从壶穴边缘倾泻而下,4D立体环绕音响瞬时打开,自然交响乐便一键播放。岩壁上那些深深浅浅的沟壑,是被水流打磨出的沟痕,就像古井绳磨出的凹槽,记录着岁月无言的痕迹。

九龙洞所在的福安白云山景区还拥有其他自然奇观,共同构成了一个完整的生态系统。山顶的白云常年缭绕,造就了“白云山”的美名。佛光、云海、日出和午时莲被称为白云山“四绝”。

在特定的气象条件下,阳光透过云雾折射,会在山顶形成巨大的光环,游客的身影被投射其中,宛如置身仙境,有的人终其一生可能都无法见到佛光。清晨登顶,熹微中的云海日出更是气象万千,当第一缕阳光穿透云层,整座山仿佛被镀上了金边。

还有更神奇的,山顶的“天池”中生长着神奇的午时莲,这种植物每天午时准时浮出水面开花,过午即沉,如同一个精确的天然时钟。

哲思——“柔水穿石” 福泽绵长

九龙洞的价值应该远不止于它的科研意义和观赏价值,更在于它带给人们的思考和启示。“柔水穿石”“铁杵磨成针”等古训,是九龙洞的最佳诠释。在这个追求速成的时代,九龙洞的壶穴提醒着我们:伟大的成就往往需要最持久的坚持。那些令人惊叹的洞穴,是水流用多少光阴的用心一点点雕琢而成的。

同样,科学认知的形成也是一个渐进的过程,从最初的观察到假说的提出,再到争论和验证,每一步都需要时间和耐心。

如今,虽然“冰臼说”与“壶穴说”的争论仍未完全平息,但这场学术辩论本身已经丰富了人们对九龙洞的理解和认知。或许正如道家所言“道法自然”,面对这样的自然奇观,我们既需要科学的理性分析,也需要保持一颗敬畏之心。九龙洞的魅力,正在于它完美融合了已知与未知,在确定的美感中保留着未解的云团,吸引着一代又一代的探索者前来朝圣。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体