痛说崖山

杨太后陵(小蔓摄)

崖山祠(小蔓摄)

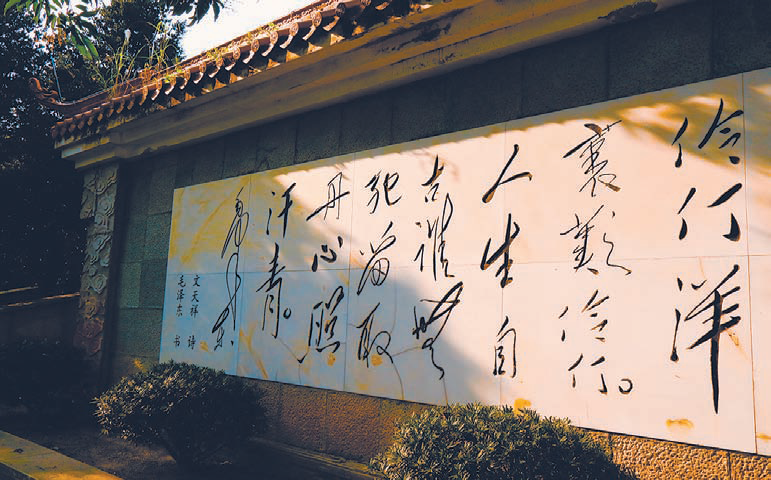

崖山诗碑(小蔓摄)

暮色中的白鹇亭(小蔓摄)

黄文婷

崖山,古称厓山,这是一个见证南宋王朝悲壮落幕的地方。尽管宋元崖门海战的硝烟早已湮没在逝去的波涛里,但崖山依然承载着“浮尸十万”的疼痛记忆。千百年来,中国历史屡经改朝换代,却从未有一个王朝的更迭像宋朝的灭亡这般惨烈!这般悲哀!南宋之殇在崖山留下的伤痕实在太深太深,以致于七百年的岁月亦无法治愈。但宋朝的灿烂文化并没有随着崖山海战的失败而消逝,中原与江南的文化火种穿越星辰沧海,繁衍至今。如今,国母殿与白鹇冢等历史遗迹,寄托着世人对宁死不屈的崖山忠烈的怀念与敬意。

一、永诀

我追忆崖山痛史,从拜谒崖山脚下的杨太后陵开始。跟气势磅礴的崖山国母殿相比,杨太后陵显得格外隐蔽,藏匿于阡陌之间,村道之边。时值深秋的黄昏,天际残阳如血,眼前孤坟清凄。粗糙的蚝壳夯筑成一道圆形护墙,环绕着中间一个小小的坟头。六角形的石雕坟头略显精致,看起来宛如一顶帽子随意平放地面。旁边的小酒杯、线香骨、银宝纸和鞭炮碎,都是民间祭墓时留下的痕迹。这座朴素无华的孤坟,让人难以置信,它就是宋朝最后一位皇太后的陵墓。

杨太后虽然贵为国母却不幸逝于亡国之际,自然无法厚葬。关于这座陵墓的来历,民间流传两种说法。第一种说法是杨太后蹈海殉国后,宋将张世杰将其尸体打捞起来,并仓促葬于崖山海滨。第二种说法是改朝换代之后,崖山脚下的老百姓就地取材,以崖海蚝壳为原料修筑了这座“衣冠冢”,民间称之“国母坟”。曾有考古人员指出,杨太后陵是中国历史上唯一以蚝壳建筑的皇陵,也是最为简陋的皇陵。

此地不仅埋葬着一个女人的悲剧,也埋葬着一个朝代的悲剧。

杨太后名叫杨巨良,天生丽质,带着22岁的芳华入宫,成为宋度宗的妃子,后晋封为淑妃。她德才兼修,琴艺出众,深得宋度宗的宠爱。

可惜世事无常,她诞下儿子赵昰几年后,就遇上皇帝驾崩与山河破碎的双重打击。当元军攻陷南宋都城,她只好携两位年幼的皇儿逃出临安,一手牵着益王赵昰,一手牵着广王赵昺,从此,临安都城再也没有她抚琴的倩影。在陆秀夫与张世杰等文武大臣的护卫下,她踏上颠沛流离的南迁之路,辗转浙江与福建等地,一路顽强抵御元军的进攻。

“二王南迁”的历史事件,既是南宋命运的转折点,也是杨淑妃个人命运的转折点。当年仅8岁的赵昰被拥立为南宋端宗皇帝,作为生母的杨淑妃,顺理成章地被册封为皇太后。一位女流之辈,被迫承担起江山存亡的重担,一头系着国恨家仇,一头系着社稷悲欢。

半年后,元军追至福州,杨太后与宋帝昰被逼再次转移,几经波折到达广东湛江硇洲岛。宋少帝赵昰因覆舟堕海时受惊过度而染重疾,最终不幸驾崩于硇洲岛。突然痛失爱子的杨太后,忍着巨大的悲痛主持大局,在大臣支持下拥立赵昰的异母弟弟赵昺为皇帝,并对他视如己出,承担辅助少帝成长的重大责任。

1278年夏,杨太后伴随着宋帝昺的南宋朝廷从硇洲岛迁往新会崖山。明代黄淳的《崖山志》记载了当时的情景“奉帝居之,伐木建行宫,立正殿曰慈元,以居杨太后,外立行朝草市,百官有司皆造军屋三千余间,士卒数万各有依止,于是崖山之墟屹然。”

杨太后以为自己熬过了钗横鬓乱的逃亡生涯,终将会换来江山无恙。悲哀的是,崖山这处“犀牛望月”的风水宝地,亦未能扭转南宋朝廷岌岌可危的命运,崖山的日子,依然过得朝不保夕。

1279年农历正月,崖门海战爆发,南宋十万军民与元军展开历时23天的惨烈激战,最后的结局是宋军全军覆灭。丞相陆秀夫见大势已去,万念俱灰,他怀揣玉玺,背上年仅8岁的宋帝昺,一步步走向深渊,最后淹没在硝烟弥漫的血海里。幸存的大臣和将兵见状,亦纷纷跳海殉国。

杨太后本来尚存一条活路。战乱之时,宋帅张世杰和将军苏刘义率领16艘战船突破元军的重重包围,待元军撒离之后,立马返回崖门护卫杨太后。但此时的杨太后,已经获悉少帝昺与众大臣及将兵皆纷纷蹈海殉国的噩耗,陷入了痛不欲生的绝境。于她而言,失去了大宋江山,也就失去了活着的意义。她仰天悲泣:“我忍死闯关至此者,正为赵氏一块肉尔,今无望矣。”然后,她决绝地纵身跳入大海。阵阵惊涛拍打着崖山的水岸,犹如高唱一曲挽歌:永别了,南宋!后人所说的“崖山精神”,就是南宋君臣宁死不屈的民族气节,而体现在杨太后身上,就是忍辱负重与顾全大局。

人们为纪念这位在崖门海战中壮烈殉国的国母,便将她的诞生日即农历4月27日定为“国母诞”。我无法考证民间纪念“国母诞”始于何年,据说早在五百年前就有赵氏后人到崖山慈元庙举行祭祀国母的仪式,后因日寇烧毁慈元庙而中断,2007年再度恢复国母诞祭祀活动,2008年还出现了万人祭国母的盛大场面。从此每逢国母诞,杨氏后人和各地赵氏宗亲以及南宋忠臣义士后人都会自发组织祭国母活动。2017年的国母诞遇上雨天,崖山见证了一幕冒雨祭国母的感人情景。

记得许多年前,我在杨太后陵所在的古井镇官冲村长安里采访时,听说村里曾有一位老人甘愿做守墓人,长期坚持为杨太后陵除草或焚香。一位年过八旬的老婆婆告诉我,她祭国母祭了大半个世纪,曾经试过忘记母亲的生日,也曾试过忘记自己的生日,但几十年来从未试过忘记国母诞这个特殊日子。我听后有点感动。其实长安里的村民并非皇族后裔,但村民对杨太后的尊崇和缅怀世代相传,让她遗世独立的孤陵永续香火!

此刻,我只想再念一遍明代诗人张诩创作的古诗《杨太后陵》:“三年浮黑洋,万里辞黄屋。辛勤何所为,赵氏一块肉。一朝赴沧溟,埋玉厓山麓。风涛夜半声,宛若佳人哭。”

二、苦吟

崖山有一块诗碑,铭刻着爱国诗人文天祥的苦吟之诗《过零丁洋》:“辛苦遭逢起一经,干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮,身世浮沉雨打萍。惶恐滩头说惶恐,零丁洋里叹零丁。人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”

我站在诗碑前,面对这一曲慷慨悲歌,想起了有一次乘船途经零丁洋,心情忽然变得沉重,眼前这条白茫茫的水路,正是七百多年前文天祥的苦吟之路啊!后人皆称赞《过零丁洋》所表达的视死如归的壮烈,而对他吟诗的窘境,却难以感同身受。

此诗诞生的时代背景很特殊,彼时,兵败潮阳后的文天祥被囚禁在敌船上,心里却惦念着风雨飘摇的宋室。当宋元两军在崖山形成南北合围之势,汉奸张弘范强迫文天祥写信招降张世杰。文天祥断然拒绝,气愤地说“吾不能救父母,反教人叛父母乎?”。于是,他就在船上挥笔写下《过零丁洋》,以诗言志,表达誓死报国之心。文天祥当时的处境异常艰难,身体早已失去了自由,却偏偏被押赴崖山以观大宋亡国。1279年2月6日晚上,崖山海战以南宋战败作为终结,隆重升帷于钱塘江畔的南宋,在零丁洋上悲壮落幕。作为临危受命的丞相,文天祥却只能眼睁睁地目击亡国的结局,这是一件何等残忍的事情啊!怎一个“恨”字了得?

当文天祥被张弘范带到崖门,目睹亡国惨状,仰天悲恸,吟诗致哀:“朅来南海上,人死乱如麻。腥浪拍心碎,飚风吹鬓华。一山还一水,无国又无家。男子千年志,吾生未有涯。”南宋灭亡后,文天祥又被押送至燕京(今北京),在三年的牢狱生涯中写下了千古传颂的《正气歌》。看似文质彬彬实则铁骨铮铮的文天祥,最终惨遭杀害,壮志未酬的生命,终止于48岁的盛年。死去万事空,他生前苦吟的《过零丁洋》与《正气歌》却流传至今。

数百年来,苦吟崖山的又岂止文天祥一人?一曲《崖山哀》,世代传唱,唱不尽千古遗恨!文人墨客登临崖山,都难免叹息与唏嘘!董必武、郭沫若、陶铸、田汉等名人都留下吟叹崖山的诗篇。

这一段崖山痛史,让世世代代的新会人难以释怀。明代大儒陈白沙曾经苦吟“乱世英雄终死国”的诗句。在新会工作数十年的前辈作家陈占标,晚年呕心沥血写出了厚重的《南宋痛史》。新会粤剧团也曾多次将粤剧《崖山忠烈传》与《崖门失玺》搬上舞台,表达了对一个王朝的追思和对民族精神的凭吊。新会失明艺人伍永佳演唱的《文天祥黑狱囚歌》,曾让无数听众荡气回肠……

崖山忠魂知多少?我几年前认识了南宋将军苏刘义的后代,他们告诉我,苏刘义之墓位于新会双水鲤鱼山,墓地上有一块石碑刻着文天祥赞颂苏刘义的诗句。为了看看文天祥的诗碑,我专门去了一趟鲤鱼山,在两位朋友的帮助下终于找到了苏刘义之墓,果然看到一块古老的石碑。上面刻着文天祥的诗句:“骅骝事天子,龙怒拔老湫。鼓枻视青旻,烈风无时休。”文天祥与苏刘义,这一文一武的两位南宋忠烈,绒马生涯中缔结的友谊,竟然成就了下一代的百年好合。据说,自从文天祥的儿子娶了苏刘义的女儿,两家的情谊已经延续了七百多年。时至今日,文苏两家,依然情同手足。

张世杰、陆秀夫与文天祥,被后世尊称为“宋末三杰”。近几年,经过新会区崖山历史文化研究会的牵线搭桥,“宋末三杰”的后人终于相聚崖山,共同缅怀先辈的忠义精神。

三、哀鸣

在崖山国母殿附近,有一座小冢名叫白鹇冢,有一座凉亭名叫白鹇亭,此冢与此亭的存在,都是为了纪念一只忠诚的义鸟。

我一直忘不了走近白鹇亭的那个时刻,以及那个时刻的心情。我在那里流连了很长时间,直到黄昏才离开。白鹇冢,看起来有一种陈旧的感觉,而白鹇亭则是20世纪90年代之后的建筑物,凉亭的设计非常独特,造型呈现一种展翅飞翔的艺术美感。这里纪念的鸟,是当地老百姓敬赠宋帝赵昺的吉祥物。赵昺乱世称帝,一生苦短,终局惨烈,兵败殉国时年仅八岁,令后人唏嘘不已。我不知这只白鹇鸟的陪伴,是否曾经给宋帝昺带来过真正的快乐。

关于白鹇鸟之死,民间流传一个传说。当宋军与元兵在崖海激战中战败之际,丞相陆秀夫背着宋少帝赵昺投海自尽。彼时,宋少帝饲养的白鹇鸟正在船上的鸟笼里,当它看见宋少帝被淹没在血色波涛里,忍不住发出咕呜咕呜的哀呜,紧接着,它拼命挣扎,冲出了鸟笼,一边哀嚎着一边扑打翅膀,飞向淹没了宋少帝的那一片波涛,从此再也没有飞起来。誓死要和主人相伴,这就是白鹇鸟留给世间最后的模样。

后人为了纪念这只深情而且忠诚的白鹇鸟,先后在慈元殿后面修建了白鹇冢和白鹇亭,期盼这只具备灵性的白鹇鸟,从此魂归崖山。白鹇鸟的故事,世世代代相传下来。这只忠心耿耿的白鹇鸟,也受到了历代文人的歌颂。清代新会举人萧燧曾为白鹇冢赋诗一首:“君子为猿鹤,小人为沙虫。年年精卫志,填海泣西风。”诗人巧妙地借白鹇来歌颂精忠的君子,同时亦讥讽贪利忘义的小人。当今时代,新会文化界人士亦热心参与崖山古迹的保护与建设,著名书法家陈福树题写了“白鹇冢”三字,著名书法家李卓见题写了“白鹇亭”,新会文化界老前辈谭仲川为白鹇亭撰联:“精卫魂归烟岛黑,白鹇心抱日轮丹。”

虽然白鹇鸟的故事只是传说,但人们对一种忠义行为的尊敬与怀念却是真真切切。白鹇冢旁边的香炉,常常香火缭绕。

崖山脚下,惊涛拍岸之间,七百年岁月呼啸而过,义鸟与义士一样,忠魂未散……

(本文仅代表作者个人观点)

《新会老地方》栏目名题字:中国书法家协会会员苏华 本文题目题字:中国书法家协会会员李卓见

陕西智森芯创数字科技有限公司 仅提供技术服务支持 文字、图片、视频版权归属发布媒体