宁海·宋韵

应可军

地名

宁海,顾名思义,宁静之海。相传东海之内皆波涛汹涌,惟有此处港湾风平浪静,故名宁海。静海溢出的这份诗意,令人欣羡,令人神往。

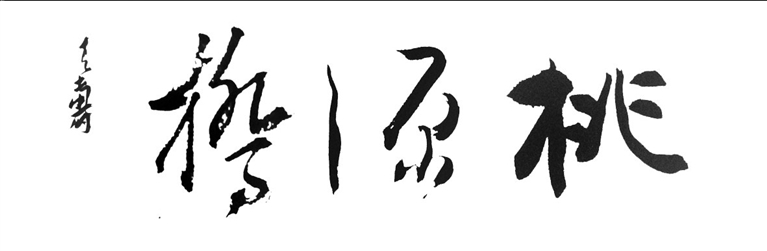

宁海置县始自晋武帝太康元年(280),至今已有1700多年的历史。除正式县名外,还有许多美丽的别名,如白峤、丹邱、桃源、宁川、回浦、缑城、广度里等,故清代末年,有一首《宁海县歌》广为流传:“丹邱白峤古名区,西接天台东尾闾;一带文明回浦水,千秋灵气出名儒。”诗中的丹邱、白峤、回浦就是宁海县的别名。南宋时,宁海被时人称之为“宁川”,当时的县令李知微在《县学新泉记》中说:“宁川,海邦也。”将宁海两字涵盖其中。王艺在《后梁宣帝祠碑》里写道:“余宦游宁川,宁川地广,山连括苍,水通闽中,得无名山大川,神灵圣迹者乎?”宁海境内的山脉乃天台山脉之延伸,水源亦多发自天台山脉。很自然地,《搜神记》里刘晨、阮肇两位樵夫入桃花溪遇仙的神话便也随着天台山水流到了宁海,于是,宁海被古人称之为“桃源”,意即世外桃源,超然脱俗。元朝县丞黄溍写过一首《初到宁海》的诗,诗中有“桃源名更美,何处有神仙”之句,至今,宁海仍有桃源路、桃源桥、桃源村等名称。但宁海的别名中,影响最久、流传最广、争议最大的要算“缑城”了。有人说缑城原叫猴城;有人说缑城乃周灵王之子晋自河南缑氏山驾鹤南飞至桐柏山而得名;有人说缑城是为了纪念方孝孺而来;有人说缑城系宁海之军事要塞……不管怎么说,缑城都是一个十分令人心仪和向往的地方——一个难攻宜守、仙气十足、儒学广播、物产丰饶之地!

千秋灵气出名儒。宁海自古以来,地杰人灵,名家辈涌,如《资治通鉴》的注释者胡三省;风骨傲然的明代大儒方孝孺;揭竿而起的农民领袖王锡桐;“左联五烈士”之一的作家柔石;一代国画大师潘天寿;抗日将领孔墉等,他们都是宁海文脉的象征,更是宁海人“台州式硬气”的实践者与示范者,为秀丽的宁海山水唱响了一首浩然的正气歌!现在我们来看看宁海宋代的一些地名。首先都是见于宋代诗人的地名诗;诸如叶梦鼎丞相的《梅林八景总咏》与舒岳祥说的“宁海以浮溪为屏几梅林为茵席自堤树趋而至于清泉山是为邑之右臂自法昌冒尖趋而至于岳祠白峤是为邑之左臂梅林居其中宽平沃衍可容万家为通驿大道旁引两臂支分港别达于大海有舟航网罟之利其隅隩深窈环以文溪峙以茶山。有椅桐桧栢梗楠竹箭笋茗之产”相呼应。在此,我们可看到许多地名,至今仍在沿用。如凫溪、清泉山、白峤、茶山等,再加叶梦鼎丞相的《盖苍十咏》诗说明茶山之别名盖苍山也是宋代之前已在使用。如果把舒岳祥等所赋的诗词题目开列出来,就可知,梁坑、马岙、柘溪、大李、樟林、香岩山、雁苍山、峡中、南峡、天门山、横山及当时的寺、庙、祠庵的名称作为地名研究及背景资料均有一定的参考。

红妆

十里红妆,是古老的传说,为宁海十里红妆婚俗的形成奠定了基础。十里红妆婚俗不但是宁海及浙江东部地区特有的结婚礼俗,也是民间迎亲嫁女的重要活动。当地嫁女的嫁妆,大到床铺家具,小到针头线脑,一应俱全。迎嫁妆队伍浩浩荡荡,绵延十里,十分气派。十里红妆规模声势之大,数量之多,门类之齐全,制作工艺之精湛,艺术价值之高,耗费之昂贵,均为全国罕见。

“千工床、万工轿、十里红嫁妆”是家喻户晓的民俗现象,又是江南手工技艺的集中体现。此外,宁海十里红妆婚俗主要包括婚嫁仪式中的婚姻礼仪,定情、做媒、相亲、备嫁妆、迎嫁妆、花轿迎娶、拜天地、闹洞房、回门等结婚礼俗和红妆器物特有的制作工艺。十里红妆中的器物类主要由天然矿物朱砂和黄金为主的材质装饰,集中了雕刻、堆塑、描金、勾漆、填彩等工艺手段,也包含了小木作、雕作、漆作、桶作、竹作、铜作、锡作等民间匠作。绚丽华美的朱金色彩,形成了它独特的艺术风格和装饰特色。

在考证起源时,一般追溯到宋代。据说缘于一个民间流传的“村姑救康王,浙东女子尽封王”的故事,宁海形成了特有的十里红妆婚俗,这个宁海及浙东地区特有的传统婚妆系列及相关民俗,最后演变成婚嫁的代名词,明媒正娶的符号,更是四乡八村文化交流的民间活动。何时在宁海开始,真的是康王所赐?据本人考证:虽非康王赵构所赐,但估计丰厚的嫁资,应在此时产生。由于北宋政府的无能,金兵大肆南侵,大批士族纷纷南渡迁居浙东,带来大量的金银珠宝、文化知识、民俗风情等等,南宋建都杭州,一下子成为政治、经济、文化、商业等等中心。宁海现有姓氏402个,1000多个村族,将近30%是此时从北方南迁到宁海,邑近京都,政治、经济、文化、商业等发生了剧烈的变化,一时人口剧增,土地必然是竞争之焦点,联姻成为竞争手段,嫁资自然而然成为砝码,形成奇特的民俗,十里红妆。一方面表达了父母对女儿的拳拳爱意,以免女儿在夫家被轻视或受欺侮;另一方面,十里红妆也是家族富有、地位显赫的一种炫耀。在古代,两家联姻,家与家的联合更被人们和社会重视,婚姻只是被作为壮大亲族、扩大权势来考虑。有人认为,是商人的炒作,商人虽然手中握有大量财富,因重农抑商习惯,政治地位向来不高,所以常常通过联姻来结交士大夫,藉以提高自身的地位;另外,富商巨贾之家常世代联姻,以增强他们在商业活动中的竞争能力。商人常鲜衣怒马,选妓征歌,以炫耀于人,唯恐其财富不为人知。能引起万人空巷及长久被人津津乐道的十里红妆,最能扩大联姻两家的影响,提高两家的社会地位,用现代的话讲,十里红妆也是最好的商业广告,所以,婚媾竞尚奢丽,动辄花费万金,侈华无节制,置办“十里红妆”。宁海当地的朱金木雕和泥金彩漆工艺又为这一需求提供了技术支持,因而相关器物的制作便日臻精致。十里红妆的嫁妆主要为内房用具,与女性的生活相关,多为婚床、箱奁、脚桶、针头线脑等日常生活用具和新娘一生的服饰和内房布置。一般人家的嫁妆常有近百件,而大户人家能够做到上千件……查宁海诗词,也有不少嫁娶诗作。诸如《贺友人洞房(集句)》诗曰:“云际婵娟出又藏(徐寅)为郎憔悴却羞郎(崔莺莺)此时不敢分明道(韩偓)笑倚东窗白玉床(李白)”看红妆用上白玉床了。再如《贺友人婚》诗曰:“红妆数来殿芳春,茧林梢头艳紫晨。论品应推金带好,仙姿预庆赏花人。”

桥梁

宁海县旧属台州府,邑以濒海,取海疆安宁之意。唐永昌元年(689)在今城关筑城,开护城河,四面门外有桥。城围154丈,1958年后逐渐拆除。城内有桃源河、玉带河等,城南大溪和城北的河渠流向三门湾和象山港。背山面海,大小溪流密布于崇山峻岭,近海又成滩涂,古言道:逢山开道,遇水搭桥,路和桥是人们最熟悉不过的交通设施。有山有水必有桥,古往今来,缑乡因其地理水系特质,角角落落遍布着各个年代建造的桥梁。它们之中,有的已历经千年沧桑仍守着风景独好,有的已蹉跎于岁月埋没于尘土,以建筑的形式组成了宁海纵贯古今的历史记忆。浙东最长的海涂桥戊己桥和最高大的单孔高山乱石拱桥万年桥都在宁海县,且石拱桥多出石梁桥一倍。据《宁海县志》1985年统计资料,跨经4米以上的老桥有473座。1991年《宁海县交通志》列出的老桥512座,但其中少量已改建,总长度1万米。现存主要老桥120余座,其中石拱桥80余座,而石梁桥30余座,木梁廊桥2座。历史故事也很多,在宋代就有不少桥梁出现,伴随着不少人文故事。宁海东仓就有《东仓十景》,“归锦桥柳”一诗曰:“石桥横亘越东头,一种垂杨照碧流。何用别寻清沏去,绿阴深处即丹坵。”据光绪《宁海县志》记载:“归锦桥,在东七十里上宅,宋叶梦鼎致仕途时建。”可见归锦桥的建造年代是叶梦鼎中进士之年,即南宋嘉熙元年(1237)。关于归锦桥的建造,宁海《叶氏宗谱》又写道:“归锦桥在西山之下,盖苍泉脉所通,霖雨经旬,洪涛汹涌,步履维艰。里人议筑斯桥,以便往来。功竣,适值丞相荣归,遂名归锦。”因此,归锦桥不仅是借此幸事而名之,最重要的还是解决了当地村民的交通难题。其后的漫长岁月中,归锦桥经历了风雨和山洪的冲击依然耸立,叶氏后裔进行了数次修缮,但仍保持原有构造和风貌,现存桥梁为清代时重建。归锦桥是由不规则的毛石堆砌成的单孔圆拱桥,整桥长14.6米,宽3.4米,高5米,拱券跨溪达9米。经历沧海桑田的洗礼,如今桥身上下已长满薜萝荆棘,桥面上荒草野藤遮没依稀可辨的石阶和泥石,两边的桥栏早已不存,桥顶上南北两面还留下两块桥额,雕刻“归锦桥”三字。

宁海长街西岙也有八景,其中“石桥钓月”一诗:“夜静水轮漾碧波,石梁坐钓兴如何。纶竿临水凉生露,风雪漫天冷逼蓑。界破蟾光余老树,惊回鸥梦是清歌。夜深重到须携酒,对此分明李白多。”说的是西洲村外的惠德桥,近日有人考证,不叫惠德桥。西洲另有祠前桥、寺前桥等。惠德桥建于南宋宝祐年间(1253-1258),为单孔石拱桥,造型优美,结构精致。桥面总长11.5米,宽4.5米,高3.6米,跨度7.5米。宁波现存的古桥中,原真的宋代古桥已属凤毛麟角,而地处一隅的小小西岙,却至少还存有两座。惠德桥建桥的确切年份,已无从考证,现有“祠桥同建”与“墓桥同建”两说,这与西岙村在南宋出过两位名人有关。一位是郑霖(1180—1251),又名汝林,字景悦,号雪岩,绍定二年(1229)进士、初授江西南安军教授,累官至淮浙发运使。另一位是叶梦鼎(1200—1279),字镇之,号西涧,本是西岙人,姓陈,七岁时随母返居东仓上宅村,过继给母族,改姓叶,少时师从郑霖,咸淳三年(1267),官拜右丞相兼枢密使,拜相后在西岙建大祠堂,可谓显赫一方。“祠桥同建”即缘于此。但从桥名看,“墓桥同建”,似乎更合史载。史载郑霖为人善良正直,深得当地百姓爱戴,奸相贾似道几次拉拢他,都被拒绝。他捐资筹建了横跨胡陈港的登台桥,是宁海古代最大的桥梁工程,桥址在古黄公渡,全桥二十四孔,历时一十七载。王应麟撰的登台桥碑记,称“发运公,讳霖,瓖名茂德,为世津梁,所谓雪岩先生也……行人啧啧,咏叹遗爱……”可惜的是桥建成第二年,贾似道就以“积粮聚众、图谋不轨”的罪名,将郑霖诬害。直到数年以后,皇帝看到郑霖写的遗表,才知错杀,追赠为中奉大夫龙图阁直学士,赐葬故里。

明代叶儒林曾作过《咏登台桥》一诗:“累石曾成既济功,喜无病涉往来通。山围古渡波涛险,水抱东苍关锁雄。光射天边横虫带,影沉海底误蛟龙。鲰生愧乏凌云志,未敢留题砥石中”。《光绪宁海县志》有载:黄公渡,在东七十里。登台桥,在东七十里,高广跨海,可通《舟楫》。宋绍定中,发运使郑霖与僧元海建。孙灊(qian)于桥东建庵(今登台寺),置田供香火。元至治间(1321—1323)圯,僧復元募建。明成化十七年(1481)又圯,张令宏宐修之。今又圯,惟东二洞,故传系长街谢孝女建。历久不朽,咸谓□□所致也。王应麟记。

《嘉定赤城志》:桐山桥,在县东北二十里,因山得名。宋嘉祐八年(1063),邑人应宗贵累石而建。罗提刑适(罗适)为之记,后坏。淳熙十二年(1185),民张潭仍架木为之。唐守,仲友为之记。除了上述宋桥外,宁海还有其他桥史。今这些宋桥,都是宁海留存的历史文物,更是宁海的人文景点。

特产

宁海县依山傍海,有1219平方公里的山区半山区和157平方公里的浅海滩涂,盛产竹木茶桑果,丰收鱼虾蟹贝藻。早在宋嘉定年间(1027),宁海学者胡融写《风俗篇》中记载:“近则采螺蚌蛏哈之属,以自赡给或载往他郡为商贾。”宋端平二年(1235)储国秀的《宁海县赋》云;“以至惟错之珍,所产者多,鲈脆鳖肥、螺珍珧柱、蛎牡虾魁、望潮章巨,蟳含膏而团脐,鯯凝油而塞肚。鮻通黄而粲金相,(鱼孱)柔白而悬银缕。新妇臂婉而凝脂,老妪帔长而曳组。旧总谓之鱼鲜,贱不论于分数。若夫涝涨而河豚生,汐退而弹涂聚。沫浮,鰂黑煦,鳌车攒,蚝山竖。修带知篦,斑鹿赪虎。鰜目之比如瞪,鲨觜之銛于锯。梅之软如朿,鮨苗之多于黍。鲳枫叶之僄轻,鲤竹夹之癯露,加之鲯、鳗、鲚、鰳之党类,蚌、蛤、蛏、(鱼进)之俦侣。《水经》失于登载,《尔雅》昧于记注。名不周知,品不殚举。”从此记载可知宁海宋代长街蛏子就在养殖,以自赡给或载往他郡为商贾。早在此时,即在运往他郡为商贾。西店牡蛎养殖也早。据《宁海县志》载:“铁江之中有两屿,曰石孔双山,县北三十八里,两岛矗立,状如印,内一岛平夷,古神庙在焉。宋进士冯唐英避乱隐此,见岩边牡蛎盛生,教居民聚石养之。”并有“牡蛎出铁江尤佳”的赞语。自此,牡蛎成为这一带著名海产品。县志中提及的“铁江”,位于象山港底部狮子口内,港口水色清澈,风平浪静,滩涂宽阔平缓,有凫溪等大小20多条溪河淡水注入港内,涂质肥沃,是贝类养殖的优良场所,沿港群众世代养殖牡蛎。宁海西店,是浙江省最大的牡蛎基地,养殖面积1.5万亩,年产蛎肉700吨,占全县养殖面积和产量一半以上。宁海县养殖面积和产量占全省68%和41%,铁江一带所产蛎肉,肥壮鲜嫩,蛎肉青玉色,质量特佳。完全符合特产特征,“某地特有的或特别著名的产品,有文化内涵或历史,亦指只有在某地才生产的一种产品。”顺便提一下,有人考证,谢灵运到西店吃过牡蛎。那可能是臆想,但宋代诗人舒岳祥是肯定吃过的。他在《冬日山居好》一诗里说“竹蛎含梅蕊,江鲈著玳斑。人生何所事,口腹最相关。”美食与人生有关。

陶瓷

宋代是我国陶瓷发展史上一个非常繁荣昌盛的时期。现时已发现的古代陶瓷遗址分布于全国170个县,其中有宋代窑址的就有130个县。

宁海建县于西晋太康元年(280),析鄞县和临海县地,合并设立宁海县。早在新石器时代,就有先民在宁海县这片土地上生息劳作。越窑,在东汉中期前以生产釉陶为主,东汉中期以后向原始瓷发展,数量逐步增加,到东汉晚期发展成为瓷器。越窑盛于唐,衰于宋,在浙江境内有多处分布。宁海也是越窑青瓷产区之一,虽然在以前地方志书中均未记载,而出土的实物却证明了这个论点。宁海收藏的陶瓷器,以墓葬出土为多。汉代的墓葬分布在宁海西北部及城关地区,东部与南部基本未发现。器形以壶、罐、簋、洗为主,也有部分陶器,如陶灶、陶罐等。值得注意的是,陶瓷的生产原料瓷土产于中生界火山岩类中有沉积、残积两类。宁海分布于白溪、竹口等地,储量72.27万吨,其中白溪六田岗储量12.27万吨,竹口新西岙瓷土、矿物成分主要含高岭土、晶体主要呈片状结构,用途较广,储量60万吨。

黏土主要产于第三系嵊县群道士桥组和铜岭祝组,三氧化二铝含量18.29%—24.14%。耐火度1410℃—1630℃。其中铜岭岗储量36万吨,王爱山岗和桑洲镇屿南山岗375.94万吨,说明宁海瓷土和黏土是丰富的,所以宁海应该是越窑青瓷产区之一。现存窑址有岔路镇虎头山北面茶山(旧称“瓦窑山”)山坡上。1998年11月,在同三高速公路宁海岔路段的茶山,施工中发现一座龙窑,窑内有碗、盘、碟、罐、盏、瓶、盅、盂、杯等,多为青釉瓷,有精粗之分。精瓷釉色青亮、施满釉,有的可与秘色瓷相媲美。纹饰以龙头海水纹为主,另有莲瓣、荷叶、卷草、牡丹、蝴蝶等,装饰手法有刻划、戳印和镂孔。有的碗内刻有“库”“四”字铭文。属越窑系。

不久在城郊又发现了一座北宋窑址,从地理位置分析,当年三门湾的港汊直达窑场,交通便利。而窑址东南面又是重峦叠嶂的大山,植被丰富,完全可解决燃料问题。在文物普查时,陆续发现杨梅岭、黄墩都有宋窑遗存。据村民口述,宁海城关地区在近年施工中发现了从汪家至桥头胡的多处龙窑窑床遗址,地层下曾发现有大面积的瓷土。可见,宁海的宋代窑场分布很广,而且是大规模的窑场。北宋时宁海走日本船队的“主舵”,在志书上有记载的就有郑仁德、陈爽、徐仁满、周文裔等,运往日本的大宗货物很可能就是宁海的瓷器。

到了南宋,宁海的瓷业出现衰微现象。从已发现的几个南宋窑址来看,大多生产的是民间的实用器具,简称民窑。通过多年的文物普查,也找不到在岔路茶山发现的那种生产精美瓷器的北宋窑址,只找到比较完整的茶院南宋民窑窑址。平窑窑址位于茶院乡平窑村西小土丘上,为宋代烧制韩瓶之遗址。面积约3亩,北高南低,坡斜12°。窑床偏东,长20米,宽2.3米,窑门南向,烟道向北伸往土丘最高处。原颇完整,“文化大革命”期间拆毁。现存实物以韩瓶为主。但宁海宋代陶瓷文化需要进一步挖掘,毕竟瓷器在宋代是占主要角色的。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体