红山文化在中华民族交往交流交融中的重要意义

彩陶钵牛河梁遗址出土

彩陶罍牛河梁遗址出土

黑彩红陶简形罐阿鲁科尔沁旗博物馆馆藏

红山文化玉芯红山文化博物馆馆藏

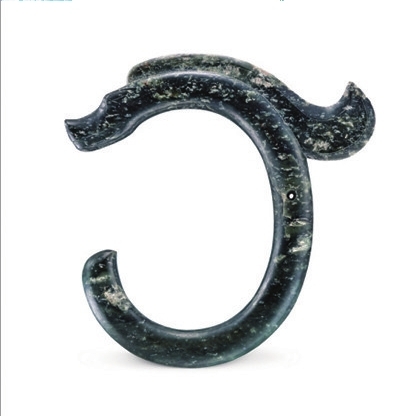

红山文化玉龙国家博物馆馆藏

内容摘要:红山文化是中国北方重要的新石器时代考古学文化,分布在燕山南北,内蒙古东南部、西辽河流域,其年代距今约6500-5000年。红山文化发现和出土的半地穴式的房屋及各种玉器、陶器,都表现出与中原磁山文化、仰韶文化存在着不同地域间文化的相互联系、相互影响和相互碰撞、聚变,最终奠定了中华文明多元一体格局形成的基础。本文将通过三个方面论述红山文化在中华民族交往交流交融中的重要意义以及客观条件,论证多元一体格局形成的历史渊源。

一、优越的地理位置为文化“三交”提供了平台

红山文化主要分布在西拉木伦河、大小凌河、老哈河流域,医巫闾山、燕山、大兴安岭区域,面积达20万平方公里。这里是内蒙古、辽宁、河北三省交界地带,属亚温带干旱半干旱季风性气候的丘陵地带,日照量充足,降水量适宜,宜牧宜农宜狩区域。这一地带南接华北平原、东连东北平原、西属蒙古高原,西北贯通欧亚草原通道可抵西方,东南可通东海之滨,西南直通中原腹地,三面环山而海陆四通,其半封闭半开放的自然地理环境孕育了高度发达的红山文化。

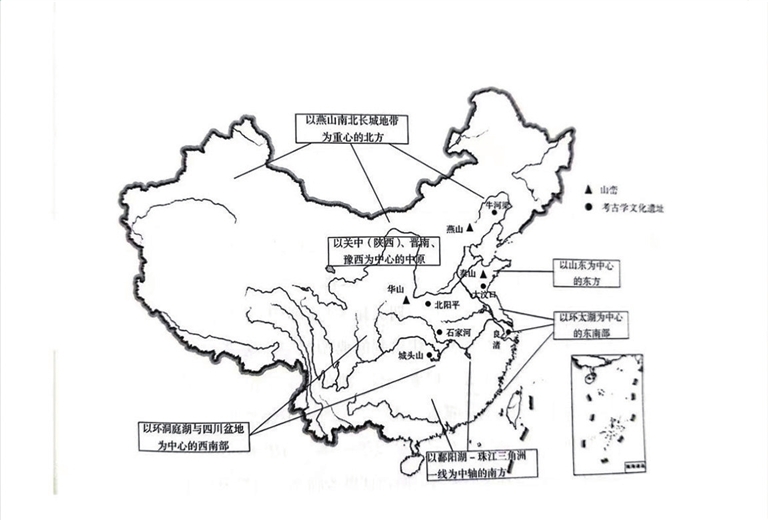

在新石器时代,考古学上逐渐形成了相对稳定的六大区系,即以燕山南北长城地带为重心的北方,以山东为中心的东方,以关中(陕西)、晋南、豫西为中心的中原,以环太湖为中心的东南部,以环洞庭湖与四川盆地为中心的西南部,以鄱阳湖——珠江三角洲一线为中轴的南方。属于以燕山南北长城地带为重心的北方区系的红山文化与周边各地考古学文化进行频繁交往交流交融,红山文化、磁山文化、仰韶文化、大汶口文化等诸多文化系统都在相互渗透、相互吸收、相互作用,成为中国古代文明形成多元一体格局的重要一元,是中华民族形成的重要组成部分。

在优越的自然地理条件下,红山文化之后的几千年以及历史时期文化交融更加紧密,典型的有青铜时代的夏家店下层文化、上层文化与中原文化交往密切;契丹辽时期与中原北宋贸易往来繁盛;蒙元文化时期政治经济文化交融更甚;各个时期、各个民族的文化在这块热土上融合发展,熠熠生辉、光彩夺目,最终发展形成了现在历史悠久、兼容并蓄的多元文化。

二、丰富的考古发现为文化“三交”提供了实证

红山文化在其孕育、形成、发展、兴盛和演变过程中,也吸收了其他考古学文化因素,交往交流、兼容并蓄,不仅与同时期南方凌家滩文化、中原地区的仰韶文化有过碰撞和交流,还与外兴安岭和黑龙江下游地区的用玉文化圈也存在着交流与互动关系。例如红山文化时期的玉人和凌家滩文化时期的玉人,虽然使用的玉料和雕刻手法不同,但是造型十分相似,双手都是向上曲起,呈祈祷状。玉龙的造型都是呈卷曲状,鼓形箍的造型也是十分相似;红山文化与磁山文化出土的陶器——筒形罐之间存在着某种联系;红山文化和仰韶文化出土的陶罐上发现了一些相似的三角形纹饰;红山文化和后岗一期文化的圜底釜造型十分相近。从这些文物的对比中能够看出不同地域不同文化存在广泛交往、全面交流、深度交融。

(一)玉器

红山文化玉器大部分使用来自岫岩系玉料,黄绿色,是岫岩软玉。玉工并没有从山地玉矿中直接挖掘玉料,而是从距离软玉原生地域数以十千米外的河道两侧的河床、河漫滩和一级阶地中采集玉料,经过长距离的搬运冲刷,玉砾棱角基本圆化。少部分使用一些蛇纹石玉、巴林石、绿松石等。还有一些玉器取自贝加尔——吉黑系玉料,呈灰白与绿白色调,透明度较大。红山文化玉器的装饰功能明显弱化,但作为祭献神灵的特殊媒介功能明显增强。祭司死后,玉器成为主要随葬品,具有标志墓主人等级、地位、身份等特殊功能,并由此成为红山文化晚期社会内部分化、等级制度出现的真实物证。红山文化的玉器出土地点差异很大,说明以玉器为载体的红山文化本身就是因文化交流交往交融而形成的,但从造型和制作技法上又趋向一致,说明这些玉器具有一定的规范性、等级性和特殊性,这和中国的礼制起源有着紧密的关系。王国维先生提出:“礼”字从“示”从“豊”,甲骨文“豊”字为二玉在器之形,所以“豊”乃盛玉以奉神人之器,而奉神人之事谓之礼。

另有一种说法“北红山·南良渚”,两者都有发达的制玉、尚玉传统,如果说有着同时并存阶段的红山文化玉器造型简约、灵巧的话,那么良渚文化玉器就具有造型庄重、纹饰繁复的特点。南北两种截然不同的美学风格,铸就了中国新石器时期晚期玉器制造的双塔式构成,从而分别对后世玉器的美学诞生与应用产生了巨大影响。

红山文化晚期,玉器种类、数量增多,玉雕技术高超,玉器的雕琢和使用形成了迄今所知中国最早的玉礼制形态,是中华文明形成的重要标志之一。

(二)陶器

在红山文化遗址中出土的大量陶器证实了尹达先生提出的红山文化陶器不仅具有自身的特点,而且还吸收了同时代不同文化因素,特别典型的是出土于赤峰市阿鲁科尔沁旗黑彩红陶筒形罐,这件彩陶罐最大的特征在于它身上的纹饰,彩陶罐器身共有三种纹饰,最上面的菱形纹来源于中亚地区,中间的垂鳞纹是红山文化本土的一种纹饰,最下面的是类似于玫瑰花瓣的花瓣纹,来源于中原地区的仰韶文化。三种不同地区文化的纹饰集于一件陶器之上,说明在红山文化时期就已经有了文化交流交融的现象。著名考古学家苏秉琦认为:“这里出土的红山文化彩陶罐,绘有来自中原的玫瑰花、来自中亚大陆的菱形方格纹和来自红山本土的龙纹三种图案,这是欧亚大陆汇合点迸发出的火花,这意味着五六千年以前,这里是西亚和东亚文化的交汇地带和熔炉。”这件特殊的器物为不同地域、不同文化之间存在的交往交流交融提供了实证材料。

三、多种文化“三交”共同铸就多元一体的中华文明

著名考古学家苏秉琦先生曾经写下这样一首诗:“华山玫瑰燕山龙,大青山下斝与瓮。汾河湾旁磬和鼓,夏商周及晋文公。”意思是说继距今五、六千年间仰韶文化与红山文化会合迸发出文明火花之后,距今四、五千年间在内蒙河套、山西汾水流域也出现了以文化融合为形式的文明火花,最终连贯一气,目的是阐明从源于中原的仰韶文化和源于北方的红山文化到秦统一上下几千年间中华文明起源和发展的主要脉络。

对于中华文明的起源,不同学者有着不同的观点,著名考古学家苏秉琦先生提出“满天星斗”说,他认为新石器时代的中华广袤大地上存在着发展水平接近的众多文明,如同天上闪耀的群星。“满天星斗”时期大约持续了2500年至3000年或更长。在同一地区、不同时间段,这一地区的文化是纵向传承关系,比如说红山文化是在继承本地区距今8000年左右的兴隆洼文化、距今7000年左右的赵宝沟文化及富河文化的基础上发展起来的,又对本地区距今5000—4000年左右的小河沿文化及距今4200—3600年的夏家店下层文化有着传承关系。在同一时段、不同地区,多地文化是横向交流关系,比如西辽河流域距今6500—5000年的红山文化与黄河流域同时期的仰韶文化就存在文化交流的现象。不同地区的文化经过互相融合、碰撞而不断演进。所以说中原地区不是唯一的起源地,而是熔炉或舞台。在这一过程中,有曲折,有反复,但总的趋势却是像滚雪球一样越滚越大。直到距今3800年前后,中原地区形成了更为成熟的文明形态,并向四方辐射文化影响力,成为中华文明总进程的核心与引领者。我国是各民族共同缔造的统一的多民族的国家,不同民族、不同地域的文化以和而不同的方式共同构筑了多元一体的中华文明。在“满天星斗”时期,六大板块之一的燕山南北长城地带为重心的北方,最具代表性的是红山文化。曾主持牛河梁遗址考古发掘工作的考古学家郭大顺先生说:“以牛河梁规模宏大的坛、庙、冢遗址群为中心的红山文化,是中华文明的一个实证。经过多年研究,现在我们终于可以说,红山文化属于中华古文化的‘直根系’。”“直根系”的概念是苏秉琦先生在20世纪80年代提出的,苏秉琦先生认为,中华文明起源所涉及的范围是从关中西部起,向西北延伸至内蒙古河曲地区,向东北延伸至辽西地区,形成“Y”字形文化带,这一地带是“中华文化总根系中一个最重要的直根系”。红山文化处在“Y”字形的右上部,是直根系的一个重要组成部分。

中华文明的起源是多元的,中华文明火花的爆发是通过裂变、撞击、融合而来,通过考古实证反映出不同地区、不同文化源远流长,但彼此渊源、特征、发展都存在差异。红山文化是在传承本土文化的基础上,与中原地区、东北地区在内的多种文化互相融合、碰撞而不断演进和发展的基础上形成的。至红山文化晚期形成了独具特色、辉煌灿烂的早期区域性文明,并对相关地区的考古学文化产生了影响,成为中华五千年文明的曙光。

撰稿人

林杨 赤峰市红山文化博物馆馆长

孙宏伟 赤峰市红山区民族事务委员会主任

张宇 赤峰市红山区委统战部副部长

索明杰 内蒙古师范大学考古文博系副教授

孙永刚 赤峰学院历史文化学院 教授

六大考古文化区系示意图出自苏秉琦《中华文明起源新探》一书。

陕西智森芯创数字科技有限公司 仅提供技术服务支持 文字、图片、视频版权归属发布媒体