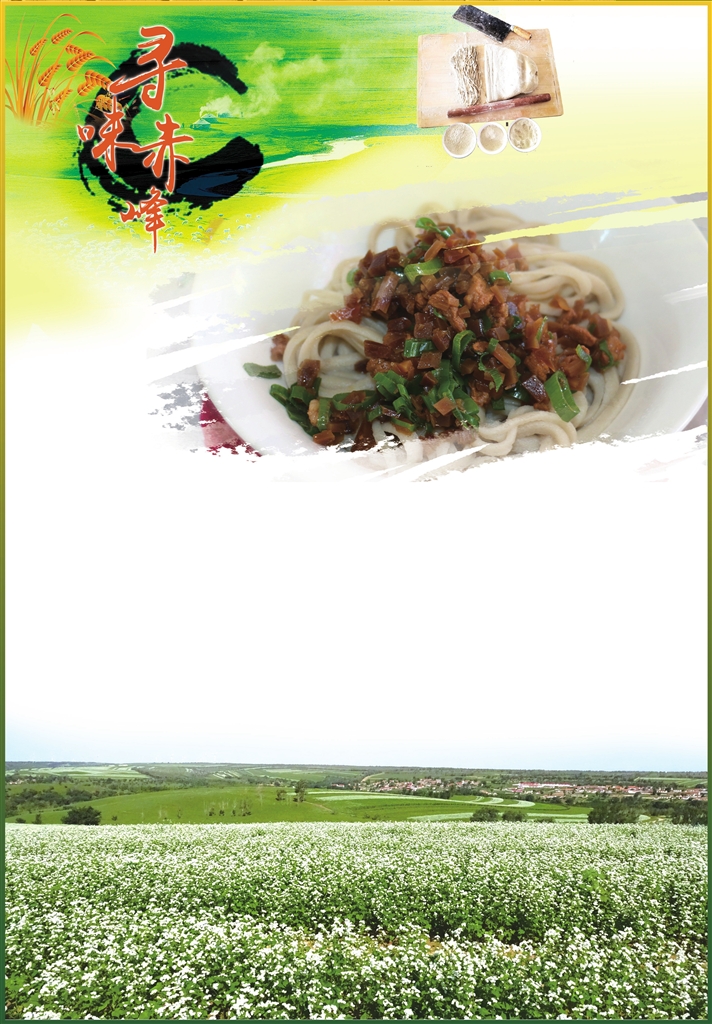

敖汉拨面:舌尖上的地道“家乡味”

拨面原料。

敖汉拨面。

荞麦地。

拨面煮好捞出。

■记者 孟静航

汤汁鲜美,面香四溢,口感爽滑,富有筋性……在赤峰人的餐桌主食里,少不了敖汉拨面带来的美食享受。一碗拨面,一种情怀,一抹乡愁,其承载的不仅是赤峰地区人人心心念念的敖汉味道,更是连接乡情的饮食文化,以及藏在味蕾中的浓浓乡愁。

敖汉盛产荞麦,其原料“粒饱、面多、粉白、筋高”等优点深受食客们青睐,每年不仅引来众多国内客商购销,还出口日韩等国。而在敖汉,比荞麦更出名的就不得不提那一碗盛满地道“家乡味”的敖汉拨面,因其走俏还诞生了一个广为人知的劳务品牌“敖汉拨面工”。

敖汉旗坐落在北纬41°42′-43°02′之间,地处燕山山脉东段努鲁尔虎山北麓、老哈河南岸,是内蒙古高原与华北平原的过渡带。适宜的地理位置和气候条件,生产出了独具特色的荞麦。特别是牛力皋川荞麦的优良品质,使其在我国北方地区和东亚国家中颇有知名度。荞麦产业与敖汉拨面的相辅相成,经过敖汉人一代又一代的“舌尖”把关,用牛力皋川荞麦制作的敖汉拨面成了大家公认的地道“家乡味”。

“说起敖汉拨面的‘前世今生’,就不得不提咱们‘拨面王’李树发。”在敖汉拨面工的口中,李树发深谙拨面“精髓”。

“荞麦经轧辗后,和成稍硬的面,把面板放到大锅边上,用特制两端有把的刀在面案上均匀挤切,边挤边拨的面条略呈三角形,入滚开的水中煮熟,捞出后浇上调好的卤汁,一碗面条筋道顺滑、汤汁馥郁浓香的拨面就做好了。”讲起拨面的制作工艺,李树发侃侃而谈。“别看说着简单,没有点儿娴熟的技艺想要做好一点儿都不容易!”

话语间,只见李树发用面案板的一侧放在灶台上抵住锅沿,另一侧用腹部顶住,手法熟练地拨面、煮面。“你看,拨面时要发出匀而微的咚咚声,声音越小节奏越均匀,就意味着拨出的面越好。窍门在于拨面时两只手同时用力,紧握拨面刀频繁抖动挤切,一刀切下去要有一个向外挑的动作,这样才能保证荞面不粘在刀上,拨面也因此得名。”也许大道至简,一如这一碗热气腾腾的敖汉拨面。

敖汉旗有着“八千粟”的美誉,与此并驾齐驱的是悠久的农耕文化和群众间代代相传的美食记忆。身为“敖汉第一特色美食”,敖汉拨面的历史可以追溯到清康熙年间。当年,康熙东巡驻跸敖汉王府时,对敖汉的美食拨面赞不绝口,此后朝野竞相效仿,由此敖汉拨面声名鹊起。

走进敖汉,几乎每一条街的餐馆里都有拨面这道主食,甚至许多餐馆名字干脆就叫“敖汉拨面馆”,八千多平方公里的敖汉大地上,拨面真正飞入了寻常百姓家。拨面作为极具敖汉地方特色的传统美食,近年来因其“药食同源”深受大众喜爱,逐渐从敖汉走向赤峰、沈阳、大连、呼市和北京,并随着敖汉人的脚步在祖国大江南北落地生根。

搜索百度百科,敖汉拨面与“山西刀削面”“四川担担面”并列其中,不仅为老饕们所喜爱,还成为赤峰市非物质文化遗产。据不完全统计,截至2022年底,敖汉旗内外已有3000多家大小饭店经营拨面,培养出技术娴熟的拨面工3000多人。小小一碗拨面,年营业额已突破6亿元。

对于敖汉拨面已逐渐从美食发展为一种经济现象,敖汉旗一位文化名人曾直言,有敖汉人的地方就会有敖汉拨面,它的生命力是随着血液中的文化根脉萌发生长。“无论何时何地,看到拨面就挪不动脚,这就像心心念念的‘乡愁’突然有了实质,忍不住要吃上这么一碗,舌尖满足了,心下更充盈。”敖汉拨面,真正成了家乡人心头总是惦念着的那一口地道“家乡味”。

陕西智森芯创数字科技有限公司 仅提供技术服务支持 文字、图片、视频版权归属发布媒体