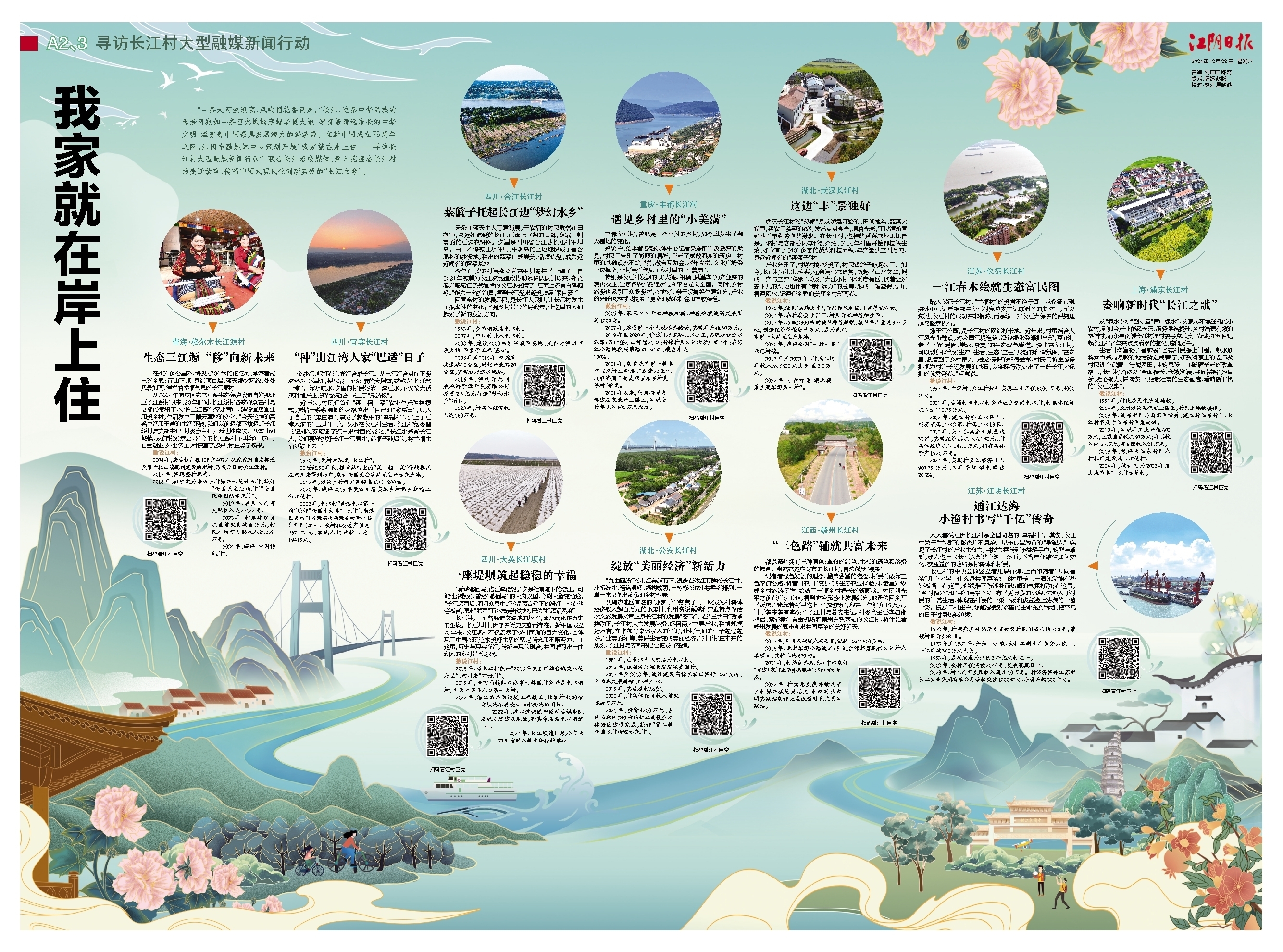

我家就在岸上住

本文字数:4903

“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸。”长江,这条中华民族的母亲河宛如一条巨龙蜿蜒穿越华夏大地,孕育着源远流长的中华文明,滋养着中国最具发展潜力的经济带。在新中国成立75周年之际,江阴市融媒体中心策划开展“我家就在岸上住——寻访长江村大型融媒新闻行动”,联合长江沿线媒体,深入挖掘各长江村的变迁故事,传唱中国式现代化创新实践的“长江之歌”。

青海·格尔木长江源村

生态三江源 “移”向新未来

在420多公里外,海拔4700米的沱沱河,承载着故土的乡愁;而山下,则是红顶白墙、蓝天绿树环绕、处处风景如画、洋溢着幸福气息的长江源村。

从2004年响应国家三江源生态保护政策自发搬迁至长江源村以来,20年时间,长江源村各族群众在村党支部的带领下,守护三江源头绿水青山,建设宜居宜业和美乡村,生活发生了翻天覆地的变化。“今天这样的富裕生活和干净的生活环境,我们以前想都不敢想。”长江源村党支部书记、村委会主任扎西达娃感叹。从雪山到城镇,从游牧到定居,如今的长江源村不再靠山吃山。自主创业、外出务工,村民富了起来、村庄美了起来。

数说江村:

2004年,唐古拉山镇128户407人从沱沱河自发搬迁至唐古拉山镇规划建设的新村,形成今日的长江源村。

2017年,实现整村脱贫。

2018年,被确定为省级乡村振兴示范试点村,获评“全国民主法治村”“全国民族团结示范村”。

2019年,牧民人均可支配收入达27122元。

2023年,村集体经济收益首次突破百万元,村民人均可支配收入达3.67万元。

2024年,获评“中国特色村”。

四川·宜宾长江村

“种”出江湾人家“巴适”日子

金沙江、岷江在宜宾汇合成长江。从三江汇合点向下游流经34公里处,便形成一个90度的大拐弯,被称为“长江第一湾”。靠水吃水,这里的村民依靠一湾江水,不仅做大蔬菜种植产业,还农旅融合,吃上了“旅游饭”。

近年来,村民们首创“菜—稻—菜”农业生产种植模式,凭借一条条通畅的公路种出了自己的“致富田”,迈入了自己的“康庄道”,建成了梦想中的“幸福村”,过上了江湾人家的“巴适”日子。从小在长江村生活,长江村党委副书记刘礼芬见证了近年来村里的变化,“长江水养育长江人,我们要守护好长江一江清水,造福子孙后代,将幸福生活延续下去。”

数说江村:

1950年,设村时取名“长江村”。

20世纪90年代,探索总结出的“菜—稻—菜”种植模式在四川省得到推广,获评全国无公害蔬菜生产示范基地。

2019年,建设乡村振兴高标准农田1200亩。

2020年,获评2019年度四川省实施乡村振兴战略工作示范村。

2023年,长江村“南溪长江第一湾”获评“全国十大美丽乡村”,南溪区是四川省荣获此项荣誉的两个县(市、区)之一。全村社会总产值达9679万元,农民人均纯收入达19419元。

四川·合江长江村

菜篮子托起长江边“梦幻水乡”

云朵在蓝天中大写意铺展,干农活的村民散落在田垄中,与远处蜿蜒的长江、江面上飞翔的白鹭,组成一幅美丽的江边农耕图。这里是四川省合江县长江村中坝岛。由于不停被江水冲刷,中坝岛的土地堆积成了富含肥料的沙淤地,种出的蔬菜口感鲜美、品质优越,成为远近闻名的蔬菜基地。

今年61岁的村民郑贤春在中坝岛住了一辈子。自2021年被聘为长江流域渔政协助巡护队队员以来,郑贤春亲眼见证了禁渔后的长江水变清了,江面上还有白鹭翱翔。“作为一名护渔员,看到长江越来越美,感到很自豪。”

回看全村的发展历程,是长江大保护,让长江村发生了根本性的变化;也是乡村振兴的好政策,让这里的人们找到了新的发展方向。

数说江村:

1953年,黄市坝改名长江村。

2007年,中坝村并入长江村。

2008年,建设4000亩沙淤蔬菜基地,是当时泸州市最大的“菜篮子工程”基地。

2008年至2016年,新建黑化道路10公里,硬化产业路20公里,实现社社通水泥路。

2016年,泸州开元创展旅游资源开发有限公司投资2.5亿元打造“梦幻水乡”项目。

2023年,村集体经济收入达160万元。

四川·大英长江坝村

一座堤坝筑起稳稳的幸福

“秦岭愁回马,涪江醉泛船。”这是杜甫笔下的涪江。可能他没想到,曾经“愁回马”的天府之国,今朝天堑变通途。“长江频雨后,明月众星中。”这是贾岛笔下的涪江。也许他会感言,原来“频雨”而水患连年之地,已然“把酒话桑麻”。

长江县,一个曾经诗文遍地的地方,因水而化作历史的尘埃。长江坝村,因守护历史文脉而存在。新中国成立75年来,长江坝村不仅展示了农村面貌的巨大变化,也体现了中国农民追求美好生活的坚定信念和不懈努力。在这里,历史与现实交汇,传统与现代融合,共同谱写出一曲动人的乡村振兴之歌。

数说江村:

2018年,原长江村获评“2018年度全国综合减灾示范社区”、四川省“四好村”。

2019年,与回马镇郪口办事处梨园村合并成长江坝村,成为大英县人口第一大村。

2022年,涪江右岸防洪堤工程竣工,让该村4000余亩坝地不再受到涨水淹地的困扰。

2022年,涪江流域遂宁段考古调查队发现石质建筑基址,将其命名为长江坝遗址。

2023年,长江坝遗址被公布为四川省第八批文物保护单位。

重庆·丰都长江村

遇见乡村里的“小美满”

丰都长江村,曾经是一个平凡的乡村,如今却发生了翻天覆地的变化。

采访中,给丰都县融媒体中心记者吴寒阳印象最深的就是,村民们告别了简陋的居所,住进了宽敞明亮的新房。村里的基础设施不断完善,教育互助会、老年食堂、文化广场等一应俱全,让村民们遇见了乡村里的“小美满”。

特别是长江村发展的以“龙眼、柑橘、凤凰李”为产业链的现代农业,让更多农产品通过电商平台走向全国。同时,乡村旅游也吸引了众多游客,农家乐、亲子采摘等生意红火,产业的兴旺也为村民提供了更多的就业机会和增收渠道。

数说江村:

2005年,家家户户开始种植柑橘,种植规模逐渐发展到约1200亩。

2007年,建设第一个大规模养猪场,实现年产值50万元。

2019年至2020年,修建村社道路20.5公里,实现社社通水泥路;累计整治山坪塘21口;新修村民文化活动广场3个;在沿江公路地段安装路灯、地灯,覆盖率达100%。

2021年,获重庆市第一批美丽宜居村庄命名、“成渝地区双城经济圈巴蜀美丽宜居乡村先导村”命名。

2021年以来,坚持将党支部建在农业产业链上,实现全村年收入800万元左右。

湖北·公安长江村

绽放“美丽经济”新活力

“九曲回肠”的荆江奔腾而下,漫步在依江而建的长江村,小桥流水、道路通畅、绿树成荫,一栋栋农家小楼整齐排列,一草一木呈现出浓郁的乡村韵味。

从周边地区有名的“水窝子”“穷窝子”,一跃成为村集体经济收入超百万元的小康村,利用资源禀赋和产业特点做活农文旅发展文章正是长江村的发展“密码”。在“三块田”改革推动下,长江村大力发展脐橙、虾稻两大主导产业,种植规模近万亩,在增加村集体收入的同时,让村民们的生活越过越好。“让美丽环境、美好生活变成美丽经济。”对于村庄未来的规划,长江村党支部书记汪聪成竹在胸。

数说江村:

1981年,由长江大队改名为长江村。

2015年,被确定为湖北省省级贫困村。

2015年至2018年,通过建设高标准农田实行土地流转,大面积发展脐橙、虾稻产业。

2019年,实现整村脱贫。

2020年,村集体经济收入首次突破百万元。

2021年,投资4200万元、占地面积约240亩的忆江南慢生活体验区建设完成,获评“第二批全国乡村治理示范村”。

湖北·武汉长江村

这边“丰”景独好

武汉长江村的“热闹”是从凌晨开始的,田间地头、蔬菜大棚里,菜农们头戴的夜灯发出点点亮光,顺着光亮,可以清晰看到他们辛勤劳作的身影。在长江村,这样的蔬菜基地比比皆是。该村党支部委员李怀剑介绍,2014年村里开始种植快生菜,如今有了2400多亩的蔬菜种植面积,年产量达三四万吨,是远近闻名的“菜篮子”村。

产业兴旺了,村容村貌变美了,村民钱袋子鼓起来了。如今,长江村不仅仅种菜,还利用生态优势,做起了山水文章,促成一产与三产“联姻”,规划“大江小村”休闲度假区,试着让过去平凡的菜地也拥有“诗和远方”的意境,形成一幅望得见山、看得见水、记得住乡愁的美丽乡村新画卷。

数说江村:

1960年,渔民“洗脚上岸”,开始种植水稻、小麦等农作物。

2003年,在村委会号召下,村民开始种植快生菜。

2015年,形成2300亩的蔬菜种植规模,蔬菜年产量达3万多吨,创造经济价值数千万元,成为武汉市第一大蔬菜生产基地。

2020年,获评全国“一村一品”示范村镇。

2013年至2022年,村民人均年收入从6800元上升至3.2万元。

2022年,启动打造“湖北蔬菜主题旅游第一村”。

江西·赣州长江村

“三色路”铺就共富未来

都说赣州拥有三种颜色:革命的红色、生态的绿色和脐橙的橙色。坐落在这座城市的长江村,自然深受“浸染”。

凭借着绿色发展的理念、勤劳致富的信念,村民们依靠三色旅游公路,将昔日农田“变身”成生态农业体验园,老屋升级成乡村旅游民宿,绘就了一幅乡村振兴的新画卷。村民刘光平之前在广东工作,看到家乡旅游业发展红火,他毅然回乡开了饭店。“我靠着村里吃上了‘旅游饭’,现在一年能挣15万元,日子越来越有奔头!”长江村党总支书记、村委会主任李启湘相信,紧邻赣州黄金机场和赣州高铁西站的长江村,将伴随着赣州发展的脚步迎来共同富裕的美好明天。

数说江村:

2017年,引进五彩城农旅项目,流转土地1800多亩。

2018年,北部旅游公路通车;引进台湾部落民俗文化村农旅项目,流转土地650亩。

2021年,村居家养老服务中心获评“党建+农村互助养老服务”江西省示范点。

2022年,村党总支获评赣州市乡村振兴模范党总支,村新时代文明实践站获评五星级新时代文明实践站。

江苏·仪征长江村

一江春水绘就生态富民图

踏入仪征长江村,“幸福村”的美誉不绝于耳。从仪征市融媒体中心记者毛莹与长江村党总支书记陈明松的交流中,可以窥见,长江村的成功并非偶然,而是源于对长江大保护的深刻理解与坚定执行。

扬子江公园,是长江村的网红打卡地。近年来,村里结合大江风光带建设,对公园江堤道路、沿线绿化等维护出新,真正打造了一条“堤固、岸绿、景美”的生态绿色廊道。漫步在长江村,可以切身体会到生产、生活、生态“三生”共融的和谐氛围。“在这里,我看到了乡村振兴与生态保护的相得益彰,村民们将生态保护视为村庄长远发展的基石,以实际行动交出了一份长江大保护的优秀答卷。”毛莹说。

数说江村:

1995年,古湄村、长江村分别实现工业产值6000万元、4000万元。

2001年,古湄村与长江村合并成立新的长江村,村集体经济收入达112.79万元。

2002年,建立新桥工业园区,拥有市属企业2家、村属企业13家。

2012年,全村各类企业数量达55家,实现经济总收入6.1亿元、村集体经济收入247.2万元,拥有集体资产1920万元。

2023年,实现村集体经济收入900.79万元,5年平均增长率达20.2%。

上海·浦东长江村

奏响新时代“长江之歌”

从“靠水吃水”到守望“青山绿水”,从原先环境脏乱的小农村,到如今产业能级兴旺、服务供给提升、乡村治理有效的幸福村,浦东惠南镇长江村原村委会党总支书记赵水珍回忆起长江村多年来点点滴滴的变化,感慨万千。

生活日渐富裕,“富脑袋”也被村民提上日程。赵水珍将家中养鸡喂鸭的地方改造成舞厅,还邀请镇上的老师教村民跳交谊舞。沧海桑田,斗转星移。在砥砺奋进的改革路上,长江村始终以“全面振兴、长效发展、共同富裕”为目标,凝心聚力、拼搏实干,绘就壮美的生态画卷,奏响新时代的“长江之歌”。

数说江村:

1991年,村民房屋宅基地确权。

2004年,规划建设现代农业园区,村民土地换镇保。

2009年,浦东新区与南汇区撤并,建立新浦东新区,长江村隶属于浦东新区惠南镇。

2010年,实现年工业产值600万元,上缴国家税收80万元;年总收入84.27万元,可支配收入21万元。

2019年,被评为浦东新区农村社区建设试点示范村。

2024年,被评定为2023年度上海市美丽乡村示范村。

江苏·江阴长江村

通江达海 小渔村书写“千亿”传奇

人人都说江阴长江村是全国闻名的“幸福村”。其实,长江村关于“幸福”的秘诀并不复杂。以李良宝为首的“掌舵人”,唤起了长江村的产业生命力;当接力棒传到李洪耀手中,转型与革新,成为这一代长江人新的主题。然而,不管产业结构如何变化,获益最多的始终是村集体和村民。

长江村的中央公园竖立着几块石碑,上面印刻着“共同富裕”几个大字。什么是共同富裕?在村里走上一圈你就能有些许感悟。在这里,你很难不被淳朴而热闹的气氛打动;在这里,“乡村振兴”和“共同富裕”似乎有了更具象的体现:它融入于村民的日常生活,体现在村民的一粥一饭和孩童脸上荡漾的一嬉一笑。漫步于村庄中,你能感受到这里的生命充实饱满,把平凡的日子过得热辣滚烫。

数说江村:

1972年,村原党委书记李良宝依靠村民们凑出的700元,带领村民开始创业。

1972年至1983年,短短十余载,全村工副业产值势如破竹,一举突破500万元大关。

1993年,成功发展为江阴3个亿元村之一。

2002年,全村产值突破20亿元,发展蒸蒸日上。

2023年,村人均可支配收入超过10万元。村经济实体江苏新长江实业集团有限公司营收突破1200亿元,净资产超300亿元。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持,文字、图片、视频版权归属发布媒体