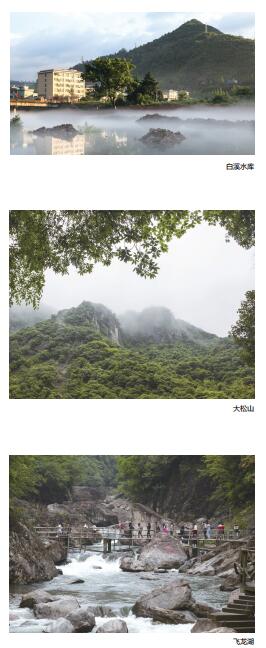

白溪,江平水阔碧波流

白溪,一条自西向东而流的大溪。若是与大江大河相比,白溪是一条名不见经传的溪流。但是在宁海,它却位于清溪、凫溪等五大水系之首,是宁海境内第一大河。

从天台山与望海岗的崇山峻岭中积蓄能量后,白溪便一路奔流而下,循着山麓,跨田畈,穿村镇,往东蜿蜒而去,直至水车港头,随后汇入滔滔东海,全长60余公里。

白溪流域不仅是宁海西部生态涵养区、宁波的森林氧吧,而且是宁海“东崛起、北跨越、西统筹、中提升”区域发展战略中“西统筹”的重要区域,是宁海发展的“活力之翼”。

清泉石上流

徐霞客曾在《游天台山日记》写道:“十五日,渡水母溪,登松门岭,过玉(王)爱山,共三十里,饭于筋竹庵,其地为宁海、天台界。”最后一段又写“天台之溪,余所见者:正东为水母溪;察岭东北,华顶之南,有分水岭,不甚高;西流为石梁,东流过天封,绕摘星岭而东,出松门岭,由宁海而注于海”。

徐老先生笔下的水母溪便是今天的白溪。发源于天台县华顶山学堂岗(海拔1094.5米)北麓。于庙下坑进入宁海县。白溪主流全长66.5公里,宁海县内长54.9公里;流域面积627平方公里,其中宁海县内555.39平方公里。年径流量7亿立方米。水系流经宁海西南、西北、中部,为宁海县主流最长,流域面积最大,开发价值最高之河流。

那么白溪这个名字又是如何而来的呢?岔路镇白溪村的《王氏宗谱》记载:白溪者,我先人以溪低田高而不可灌也,若白有一条溪者,故名。在白溪天河景区内,有一座高山,山顶有一巨石,岩石间,有一条巨大的裂缝,深有数十米,高有近百米,古人称之银子坑裂。

传说,官地有个后生,有一夜他梦见已故父亲告诉他:“银子坑裂里有宝贝可取,你可去拿些来。”第二天,后生就爬上高山钻进银子坑裂里去寻宝贝。到处寻觅未果,准备回去时,却见一条巨蟒向洞里爬去。当时,后生有些害怕,不敢抓蛇。突然,他发现蛇尾露在外面,立即用手在蛇尾巴上一拉,手上突然捏了一把宝剑壳子。于是,后生把这把宝剑壳子带回家,挂在房中,仅仅一夜,房里一个患病的孩子竟然痊愈了。之后,一传十,十传百,谁家有人患病,都会去后生家中借这宝物。大家都说,宝剑壳子是镇邪治病的宝贝。

奔流的白溪水,记录了千百年来,白溪两岸人民善于想象、善于创造、勇于开拓、勇于进取的精神和成就。

往事知多少

治理白溪流域,造福一方百姓的事,自古就有。岔路平原原来只是白溪河套上的一个冲击扇,是一片荒芜的沙石滩。千百年来,是勤劳、智慧的岔路先民在白溪岸边建起了防洪坝,在溪滩上夯土造田,开渠引溪水灌溉,才逐渐形成了今天这一方养育人的沃土。

早在古时,岔路百姓就深知水利建设的重要性,并熟练掌握了兴修水利的科学技术,使白溪之水“盖冬则泻之使去,春夏则蓄之使来”。他们在白溪河道上筑起了堰坝,在岔路平原上开挖了纵横交错的引水渠,引来白溪之水灌溉。不仅如此,他们还引溪水入村,用于日常生活的汰洗、消防等,使这块平原上村村绿水环绕,形成了小桥流水的特有景色。这种人工开挖的水渠他们称之为砩。岔路平原原有著名的十一砩,其中,一介布衣葛和中,修建于明朝洪武年间的竺洪大砩最著名。

竺洪大砩是明洪武七年(1375),葛和中奉旨修建的。相传葛和中“苦不有救旱之水,故岁时丰歉不等,于是遂有浚砩之志”。经过了无数次踏勘后,葛和中发现上游竺、洪两姓居住之地乃浚砩的必经之地。他踌躇于利害功过之间,对竺洪大砩的开凿作了详细周密的规划,并绘其图,以报朝廷批允而后举事。

葛和中开凿竺洪大砩的规划,终于得到朝廷的批允。明太祖朱元璋还颁布了《敕赐葛和中开浚竺洪大砩榜文》,对开凿竺洪大砩大加赞赏,称其乃“一乡之俊杰”,特“拨田三十余亩与和中充给工食,永不交粮;赐马一匹,锣一面,竹板一块,督责顽惰;有司礼待于和中子孙世守”。榜文对竺洪大砩的概况也有描述:“签圳一十五里,造砩一百余丈,大沟七十二处,暗涵三十二处,灌田三万七千余亩。”

经过两年的艰苦奋斗,竺洪大砩建成了。砩口自今岔路镇后娄村开始,分两支水路逶迤环绕于岔路平原。“砩口之下又分为两支,其右支则流于东南,而娄、章、柴、张、杨、胡、陈、夏等姓受其灌溉者也;其左支则流于西北,而叶、李、王、周诸姓亦得其润泽也。”竺洪大砩还设立专门的砩长进行管理。每岁春,葛姓砩长督催各姓筑堰,使障桐洲之水以归于一派,一年四季水渠畅通。

后人为了纪念葛和中的功德,把他开砩一事及皇帝诏书载入谱牒,至今仍存。岔路各村每逢取水、行会,都把葛和中的灵牌放在小轿里抬着,“和中太祖保我们风调雨顺,五谷丰登。”

几百年来,竺洪大砩为当地的农业生产带来了不可估量的好处。每年,受益各村也都要抽调劳力进行清砩,使水畅通无阻,这一习惯一直延续至今。竺洪大砩已历经了600多年的岁月洗礼,如今仍然完好如故。今天的岔路平原上,仍有十几个村庄上万亩农田主要靠竺洪大砩引水灌溉。如今,这座古老的水利工程体现的不单是农业生产上的功能,也体现了岔路祖先的文化传承。

江山留胜迹

古有葛和中开砩造渠,今有五水共治。作为宁海县境内第一大水系,白溪流域是我县“西统筹”的重要区域。农田离不开水,农耕民族有着对水利本能的维护。白溪沿岸百姓用智慧和辛勤,保护着这条母亲河。

2002年,白溪水库建成,成为宁海西南部重要的防洪、泄洪通道,同时作为重要的饮用水源地向宁波市供水。从此,减少污染、保证水质便成了白溪上游村庄的日常工作。

距离白溪水库4公里的山洋村与白溪平行布列,耕地面积只有348亩。作为水库上游的村庄,自从2002年白溪水库建成后,便关停了全部的养殖场。之后,村里为各家各户铺设了直接连接厨房和厕所的排污通道。污水从村民家中流出,汇入一条主管道中,然后越过山洋坑,最终汇入村子尽头的一个污水处理池中。污水经过过滤处理后,排入一旁的草丛。经过湿地的沉淀处理,最终以清水流入山洋坑。

2011年,宁海全面拉开五大溪流整治序幕。众志成城兴水利、惠民生,工程涉及县域境内白溪、杨溪、凫溪、清溪及中堡溪在内的五条山溪性河道的治理,批复概算投资约27亿元,计划治理河道总长69.4公里,建设堤防总长109.9公里。截至目前,已累计完成投资18.5亿元,基本完成清溪、杨溪、中堡溪、凫溪4条溪流治理。

白溪流域治理工程是五大溪流治理工程中,涉及乡镇最多、治理长度最长、投资最大、工作开展难度最大的重点治理项目。共有14个施工标段,治理范围从岔路镇白溪桥至越溪大桥,涵盖岔路、前童、跃龙、越溪等4个乡镇(街道),计划整治河道28.6公里,新建及加固堤防44.1公里,总投资约16.6亿元。治理工程完成后,白溪流域的防洪标准将从不足5年一遇提高至20年一遇,更好地保护沿线29个行政村5万余名群众的生命财产安全。

在白溪前童镇区段,为结合当地古镇旅游发展,工程在堤顶采用卵石路面与青石板相结合的结构,同时护坡采用新式雷诺护垫与绿化相结合的形式,在保证堤防防洪要求的同时,更好地保留了古镇河道应有的古色古香。而堰坝采用自动翻板闸门,不仅能保证行洪安全,还能够在正常水位时保证河道上游有较高蓄水。等到堰坝拦蓄溪水后,河道面貌便焕然一新,绿水青山相呼应,为白溪两岸增添了秀丽新景,也为当地群众提供新的亲水场所,成为日常休闲的好去处。

随着工程项目的不断推进,白溪正焕发勃勃生机,为沿河百姓筑起一道安全、亮丽的“生命线”。如今鸟瞰岔路平原,纵观白溪两岸,但见阡陌纵横,田畴肥沃,无数条圳渠迂回环绕,波光粼粼,好一幅江南水乡的田园美景。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体