四月的阳光在教技楼二楼走廊流淌,我握着粉笔的手悬在小黑板上方,墨绿色板面映着窗外新叶晃动的光影。这块小黑板被挂在瓷砖墙的挂钩上,塑料边框因长期使用褪成浅灰色,边缘处布满细密的划痕——那是往届师范生粉笔起落间留下的“时光磨砂”,每道痕迹里都藏着练习时的呼吸。

窗台上摊开的字帖被风掀起角,“川”字被红笔圈出,旁注:“三横间距如柳叶飘落,忌平如直尺。”远处答辩室传来桌椅挪动的声响,穿学士服的身影掠过窗前,学士帽穗子在瓷砖上投下的短线,竟与我笔下歪斜的横画奇妙呼应。新叶在枝头沙沙作响,偶有一两片嫩尖儿落在窗台,恰好覆在字帖的“春”字旁,像给汉字别了枚新鲜的勋章。

第二遍写“明”字时,左半“日”的竖画总往右倾。粉笔尖在收笔处突然折断,掉在黑板槽里惊起细白的雾。戴圆框眼镜的学姐不知何时站在身后,胸前校徽在阳光里闪着微光:“手腕要像托着春日的新叶,别太用力。”她从帆布包摸出半支磨圆的粉笔,在“明”字旁边重写,起笔轻如新叶舒展,收笔稳似竹枝立,“你看,左边日字稍窄,右边月字拉长,就像两棵树在春风里并肩站。”

阳光穿过她发间的柳絮,在板面上洒下细碎的金点。学姐的论文封面恰好对着我,“小学生心理健康”六个字在光线下清晰可见,正是我们《儿童发展心理学》课上反复探讨的章节。她的粉笔在“川明气已变”的“变”字上划出流畅的捺,尾端轻轻上挑,如同燕尾掠过水面:“给小学生写字,每笔都要留个‘小尾巴’,让他们觉得字在笑——就像新叶在枝头摇晃,总带着招呼人的劲儿。”

答辩室的呼唤声混着楼上的琴声飘来,学姐匆匆在我的笔记本上画了个握粉笔的手,手腕处标着“放松”二字:“我大四时在这面墙写坏了二十支粉笔,现在去小学实习,孩子们会追着问‘老师的字是不是和新叶一起长出来的’。”她转身时,袖口的学士服垂落,露出腕间磨旧的手表——那是师范生心照不宣的“战斗装备”。

午后的阳光斜了斜,我对着学姐的示范字重新起笔。“气”字的横折弯钩不再僵硬,倒像紫藤花的卷须自然蜷曲;“已”字的竖弯钩收笔处添了个小圆点,竟似停在枝头的麻雀。粉笔灰簌簌落在校服袖口,与窗台上的新叶碎混在一起,忽然发现板面上的字迹在光影里浮动,像浸在春溪中的鹅卵石,每道笔锋都映着流动的光。

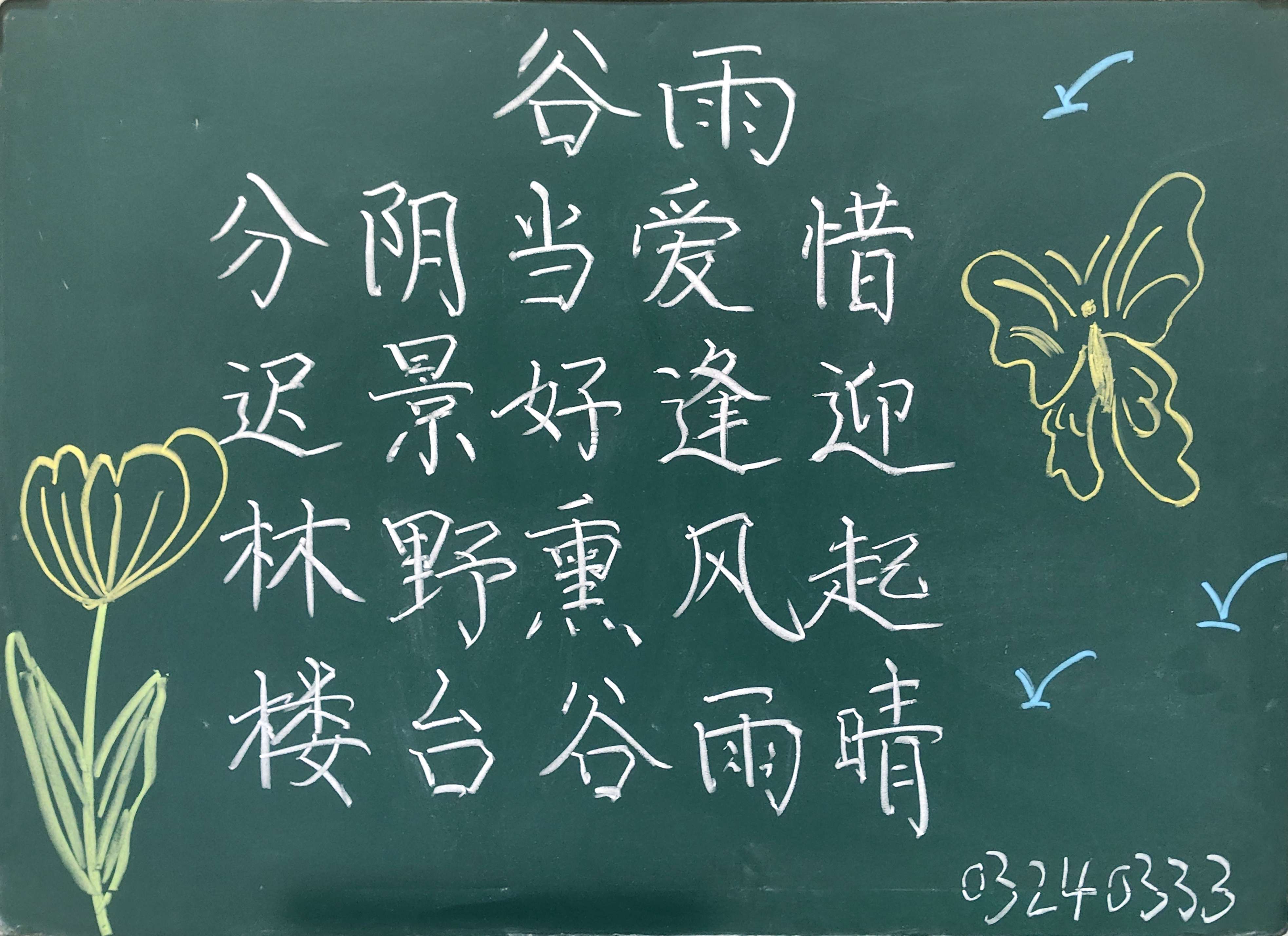

暮色漫进走廊时,不知谁新添了句:“粉笔是春天的笔,字是落在黑板上的花。”用的是与新叶同色的浅绿粉笔,就写在小黑板旁边的瓷砖墙上,像片刚舒展的嫩芽与板面的字迹相映成趣。我没有擦去重写多次的“川”字,也没有摘下小黑板——那些歪斜的笔画与学姐修正的“明”字并肩而立,粉笔灰在重叠处交融成浅灰的过渡,像两代师范生在时光里的握手。毕业展的方向传来欢声,穿学士服的身影抱着论文本站在楼梯口,忽然有人指着小黑板:“看,学妹把新叶写进字里了。”

走廊的灯次第亮起,映得板面上未擦净的粉笔痕如同散落的星子。小黑板继续挂在瓷砖墙的挂钩上,塑料边框在暖光中泛着温润的光泽,新叶在窗外沙沙作响,像是给路过的人轻声念着无声的诗。我摸着边框上细密的划痕,忽然懂得,我们在走廊上写下的每个横撇竖捺,从来都不是短暂的练习——它们是留在时光里的印记,是后来者可以触摸的温度。就像此刻“川明气已变”的“变”字,捺脚处的小弧度,正等着明天路过的学弟学妹们,在它旁边添上属于自己的笔画。

夜风从楼道尽头吹来,带着香樟树的新绿气息。小黑板在灯光下投下淡淡的影子,塑料边框的轮廓清晰而坚韧,如同无数师范生的初心——或许没有木质的温润,却有着耐得住时光打磨的执着。而窗外的新叶仍在舒展,如同无数支待握的粉笔,等着在时光的黑板上写下新的篇章,就像我们的青春,藏在每道认真写下的笔画里,永不褪色。

教师教育学院 徐思雅 19533086771